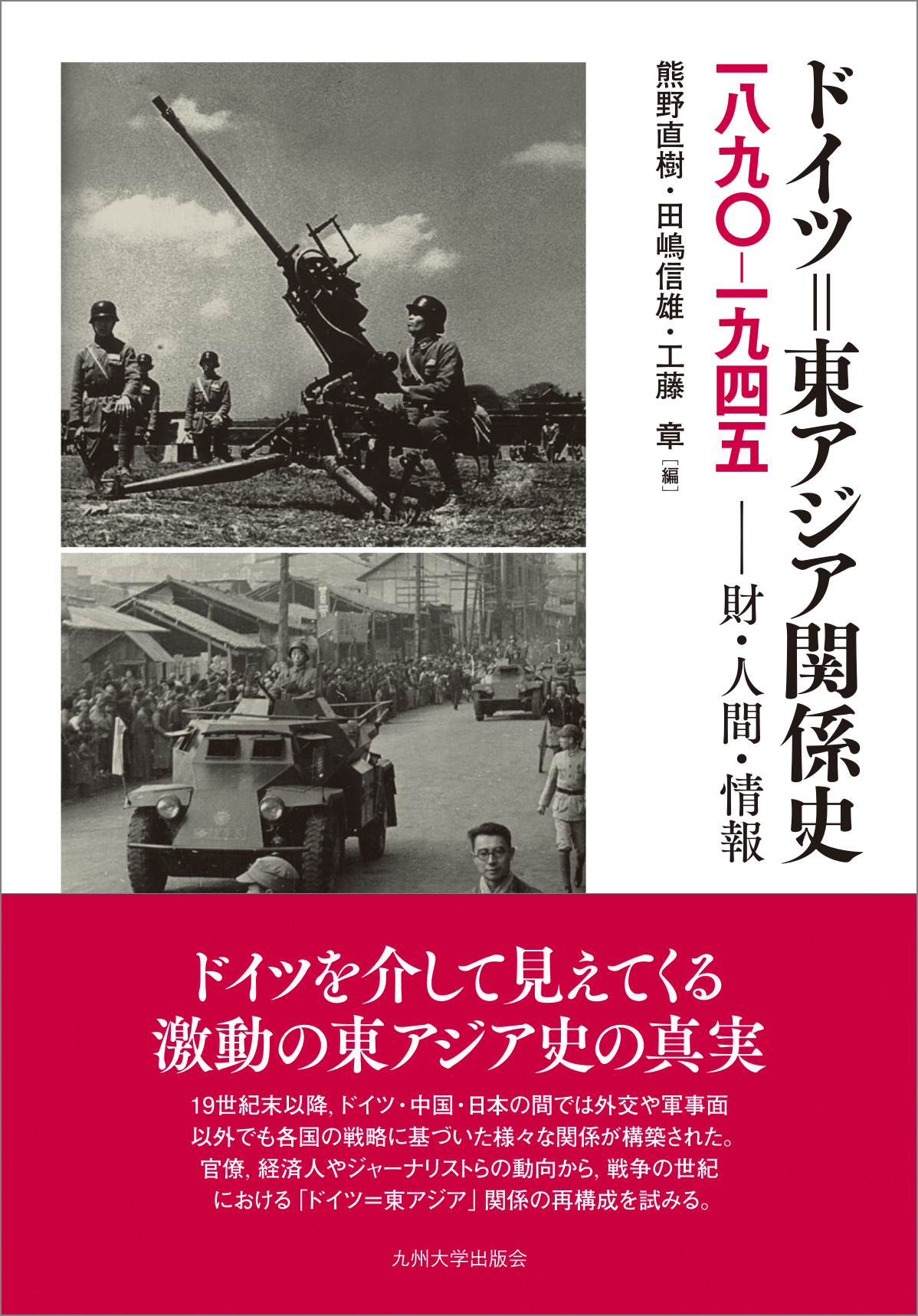

ドイツ=東アジア関係史 1890-1945 財・人間・情報

内容紹介

1940年に日本と軍事同盟の関係を築く以前に、ドイツはそもそも中国との間に広範な通商関係を持っていた。とりわけ第一次世界大戦後に中国における植民地を失うことになったドイツにとっては、武器の販路や天然資源の供給元として中国は依然として重要な存在であった。また中国にとっても進出の野心を強めつつある隣国の日本に対してドイツとの関係強化を図ることは必然の流れであった。

本書は、帝政ドイツ・ヴァイマル共和国・ナチスドイツ、清朝・中華民国・「満洲国」、そして日本(大日本帝国)と、国家の形態や国家間の関係はさまざまに変わりながらも、皇帝ヴィルヘルム二世によって開始された「世界政策」から第二次世界大戦終結までの時代(エポック)と「ドイツ=東アジア」という「場」を主たる対象としている。こうした時代と「ドイツ=東アジア」に着目しながら、国家だけでなく、国家以外のアクター(主体)が織りなす国家横断的(トランスナショナル)な関係と、国家内部の政府、社会、共同体(コミュニティ)、経済、文化、生活といった諸レベルの関係や影響の分析を行っている。

とりわけ本書では、日独関係、中独関係、日中関係、独「満」関係、日「満」関係といった二国間の関係を横断的・縦断的に媒介するものとして、武器、製鉄製鋼設備・技術、大豆・落花生、阿片といった「財」、在上海ドイツ人コミュニティを中心とする「人間」、新聞を通じての対華プレス政策などの「情報」に着目している。

近現代における「ドイツ=東アジア関係」をトランスナショナルに捉え、二国間のインターナショナルだけでなく、インターソーシャルな関係を分析するとともに、国家内部の諸構造を縦断的に分析することにより、二国間の枠を超えた「場」としての「ドイツ=東アジア」関係の歴史の再構成を試みる。

目次

凡例

序 章 課題と視角

はじめに

第1節 前著『ドイツと東アジア 1890-1945』の成果と残された課題

第2節 本書の分析視角

第3節 各章の概要

おわりに

第1章 中国武器市場をめぐる日独関係

はじめに

第1節 20世紀初頭の中国における武器生産と武器貿易

1 中国における近代的武器生産の発展

2 日本、ドイツと中国兵器産業

3 義和団事件・北京議定書と中国への武器禁輸

4 辛亥革命と中国への武器輸出

5 クルップに見る中国からの武器受注

6 第一次世界大戦と日本の対中国武器輸出の拡大

第2節 対中国武器禁輸協定(1919-1929年)と日独関係

1 ヴェルサイユ条約とドイツの戦争兵器輸出入禁止法

2 対中国武器禁輸協定の成立

3 武器禁輸協定実施上の諸問題

4 対中国武器密輸の諸形態

5 第一次世界大戦後の中国におけるドイツの復活

6 ワシントン会議と対中国武器禁輸強化問題

7 中国武器市場におけるドイツの復活とドイツ外務省の対応

8 関東大震災とその余波

9 ドイツの対中国武器輸出のさらなる拡大

第3節 対中国武器禁輸協定の廃棄とその後の状況

1 蔣介石の「北伐」と日本の対独外交圧力

2 対中国武器禁輸協定の廃棄

3 日中「兵器同盟」構想の復活

4 ナチ体制下での対中国武器輸出の拡大と日中戦争

おわりに

第2章 製鉄製鋼設備・技術 ドイツ鉄鋼業と中国中央鋼鉄廠

はじめに

第1節 双方の意思決定と独中間交渉

1 前提:1936年独中信用供与条約

2 契約締結に向けての双方の準備 1936年4月―1937年1月

3 独中間の予備交渉と双方の準備

第2節 契約

1 仮調印と正式の契約 1937年6月―7月

2 契約の内容

第3節 契約履行の過程とその停止

1 双方の作業1937年7月―1938年7月

2 ゲーリングの指示:「製鉄所は建設されなければならない」1938年5月

3 中国政府の断念とドイツ側内部での「返済問題」1938年7月―1939年5月

おわりに

第3章 中国に豆を求めて

戦間期ドイツ・中国関係のなかの大豆と落花生

はじめに

第1節 20世紀前半のドイツ油糧種子輸入貿易と中国

1 第一次世界大戦以前のドイツ油糧種子輸入貿易

2 第一次世界大戦直後の油糧種子輸入貿易

3 戦間期ドイツの油糧種子輸入貿易と中国

第2節 戦間期ドイツの対中国輸入貿易のなかの大豆と落花生

1 戦間期ドイツの対中国輸出入貿易

2 対中国輸入貿易のなかの大豆と落花生

第3節 戦間期中国駐在ドイツ領事館報告のなかの満洲大豆と華北産落花生

1 世界市場のなかの満洲大豆と華北産落花生

2 積み重なる政治・経済的危機のなかで

おわりに

第4章 阿片と独「満」関係

はじめに

第1節 阿片と独亜関係

1 膠州湾租借地におけるドイツの阿片政策

2 ベンゾイリン不正輸入事件──ドイツと関東州

3 ドイツにおける阿片法の成立

第2節 阿片と「満洲国」

1 「満洲国」の阿片政策──阿片専売制の導入

2 「満洲国」における罌粟栽培

3 「満洲国」の阿片断禁政策

第3節 阿片と独「満」関係

1 独「満」阿片貿易の開始

2 独「満」間の経済関係存続と阿片

3 阿片とドイツ─トルコ関係の断絶

第4節 阿片とナチス・ドイツ

1 ナチス・ドイツの阿片・モルヒネ政策

2 ナチス・ドイツにおける阿片・モルヒネの用途

3 戦後におけるナチ阿片のゆくえ

おわりに

第5章 第二次世界大戦の終結と上海のドイツ人コミュニティ

「二つの中国」と「二つのドイツ」の成立を背景として

はじめに

第1節 二つのドイツ人コミュニティ

1 有効なパスポートと無効なパスポート

2 二つのコミュニティの境界

第2節 ベルリンとドイツ人コミュニティ 1930年代から1945年まで

1 蔣介石の軍事顧問

2 上海支部

3 対立と不和

4 ベルリン・東京枢軸への抵抗

第3節 南京とドイツ人コミュニティ 1945年から1949年まで

1 非ナチ化

2 抑留と送還

3 送還免除

第4節 「二つのドイツ」と「二つの中国」 ベルリン・北京・ボン・台湾・上海

1 ベルリン・北京

2 ボン・台湾

3 ドイツ人コミュニティの崩壊

おわりに

第6章 ドイツの対華プレス政策と中国の言論空間をめぐる争い

辛亥革命期を中心に

はじめに

第1節 中国におけるドイツ系メディア

1 ドイツ対外プレス政策概観

2 ドイツ資本の新聞:『東アジアロイト』と『協和報』

3 ドイツ資本が買収・資本参加した新聞

4 情報ソースとしてのイギリスの新聞とロイターに対する危機感

第2節 辛亥革命期の中国新聞界における反独報道

1 反独報道とドイツ側の対応

2 反独報道と対日交渉

3 対華交渉

4 批判の対象となったドイツ系企業の弁明

第3節 辛亥革命後のドイツの対華プレス政策の積極化 『覚書』の作成

1 辛亥革命の経験とは

2 上海ドイツ人協会が作成した『中国におけるドイツ性促進に関する覚書

(Denkschrift zur Förderung des Deutschtums in China)』について

おわりに

あとがき

著者紹介

<編 者>

熊野直樹(くまの なおき)序章、第4章

九州大学大学院法学研究院教授(ドイツ現代政治史、独亜関係史)

九州大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学、九州大学)。

九州大学法学部助手、同助教授を経て、2005年より現職。

主要業績:

『ナチス一党支配体制成立史序説 フーゲンベルクの入閣とその失脚をめぐって』(法律文化社、1996年)

『政治史への問い/政治史からの問い』(共著、法律文化社、2009年)

『麻薬の世紀 ドイツと東アジア 1898-1950』(東京大学出版会、2020年)

田嶋信雄(たじま のぶお)序章、第1章

成城大学法学部教授(国際政治史、比較政治学)

北海道大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(法学、北海道大学)。

北海道大学法学部助手、成城大学法学部専任講師、同助教授を経て1996年より現職。

主要業績:

『ナチズム外交と「満洲国」』(千倉書房、1992年)

『ナチズム極東戦略』(講談社、1997年)

『ナチス・ドイツと中国国民政府 1933-1937』(東京大学出版会、2013年)

『日本陸軍の対ソ謀略 日独防共協定とユーラシア政策』(吉川弘文館、2017年)

工藤 章(くどう あきら)序章、第2章

東京大学名誉教授(ドイツ経済史・企業史、独亜経済関係史)

東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。信州大学経済学部助教授、東京大学

教養学部助教授などを経て、1992年東京大学社会科学研究所教授。2010年停年退職。

主要業績:

Japanese-German Business Relations (London: Routledge, 1998)

『日独経済関係史序説』(桜井書店、2011年)

The Japanese and German Economies in the 20th and 21st Centuries (Folkestone: Renaissance Books, 2018)

<執筆者>

浅田進史(あさだ しんじ)第3章

駒澤大学経済学部教授(ドイツ植民地主義・帝国主義研究、ドイツ・東アジア関係史)

千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程単位取得退学。博士(学術、千葉大学)。

千葉大学COEフェロー、首都大学東京都市教養学部経営学系助教、駒澤大学経済学部

専任講師、同准教授を経て、2018年より現職。

主要業績:

『ドイツ統治下の青島 経済的自由主義と植民地社会秩序』(東京大学出版会、2011年)

“The Siege of Qingdao: Mobilization and War Experiences in a German Leasehold

in China during World War I”(monde(s), No. 9, 2016)

「1920年代における中国市場調査 市場の再獲得を目指して」(田嶋信雄・工藤 章編

『ドイツと東アジア 1890-1945』(東京大学出版会、2017年)

『グローバル経済史にジェンダー視点を接続する』(共編著、日本経済評論社、2020年)

中村綾乃(なかむら あやの)第5章

大阪大学大学院言語文化研究科准教授(ドイツ近現代史)

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(人文科学、

お茶の水女子大学)。大阪大学大学院言語文化研究科講師を経て、2017年より現職。

主要業績:

『東京のハーケンクロイツ 東アジアに生きたドイツ人の軌跡』(白水社、2010年)

「ナチス・ドイツの友好国と「人種」 日本人との結婚禁止と「混血児」」(『ドイツ研究』第47号、2013年)

「ドイツ領サモアにおける「人種」と社会層 混合婚をめぐる議論を起点として」

(田嶋信雄・工藤 章編『ドイツと東アジア 1890-1945』(東京大学出版会、2017年)

小池 求(こいけ もとむ)第6章

亜細亜大学経営学部経営学科専任講師(中独関係史)

東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程単位取得満期退学。博士(学術、

東京大学)。日本学術振興会特別研究員PD、流通経済大学教育学習センター専任所員を経

て、2019年より現職。

主要業績:

『20世紀初頭の清朝とドイツ 多元的国際環境下の双方向性』(勁草書房、2015年)

「ドイツ人外交官がみた辛亥革命 中国の国内情勢と列強の動向分析を通じて」(高橋継男教授

古稀記念東洋大学東洋史論集編集委員会編『高橋継男教授古稀記念東洋大学東洋史論集』

(東洋大学文学部史学科東洋史研究室、2016年)

„Die deutsch-chinesischen Beziehungen 1901-1911 im Spannungsfeld internationaler Politik“

(Berliner China Hefte, Nr. 49, 2017)