お勧めBOOKS

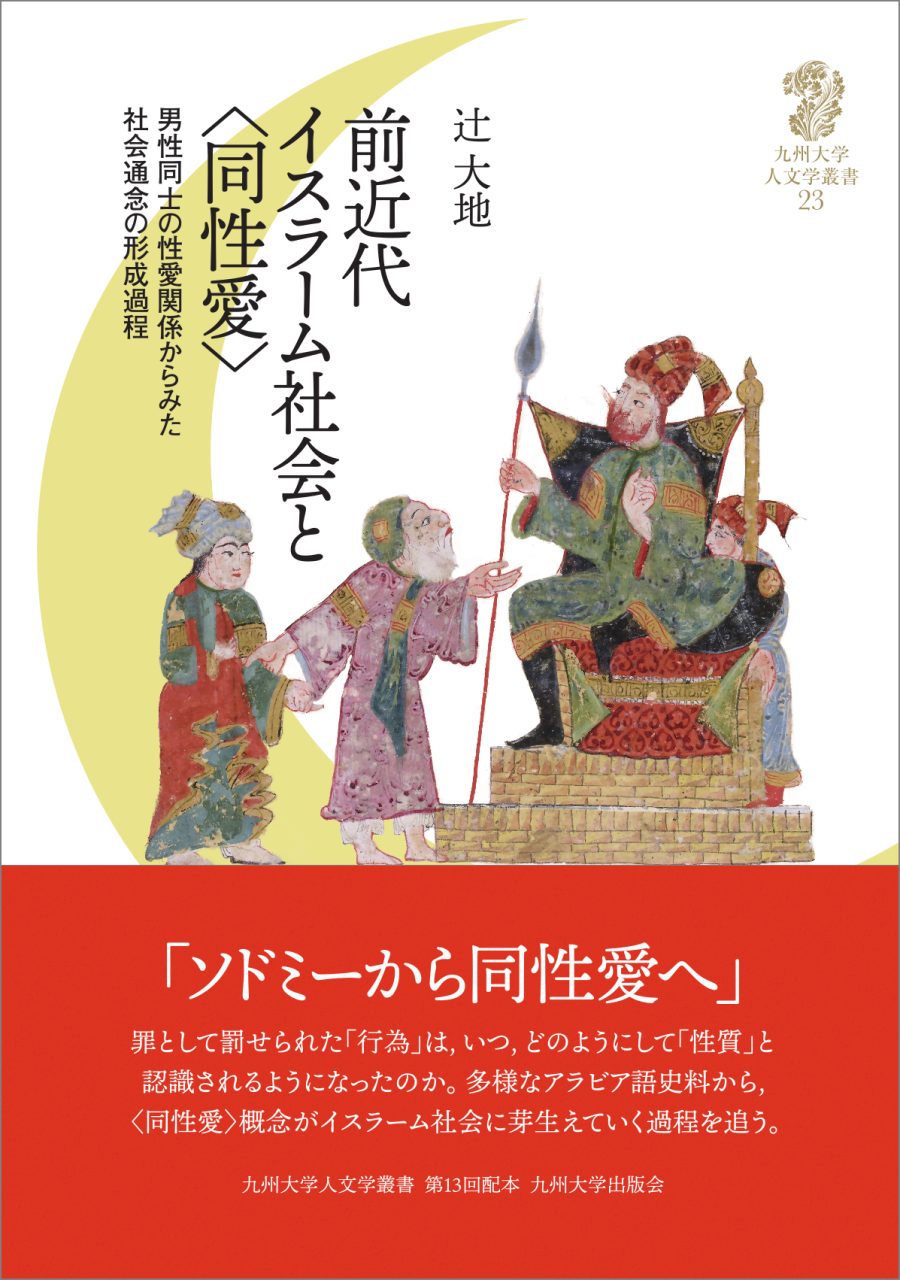

前近代イスラーム社会と〈同性愛〉

本書は、およそ9-14世紀のイスラーム社会における〈同性愛〉という概念が芽生えていく過程を明らかにするものである。一般に、現代に至るまでイスラーム法では同性愛が禁じられているが、歴史的には男性同士の性愛が文学作品などに広 […]

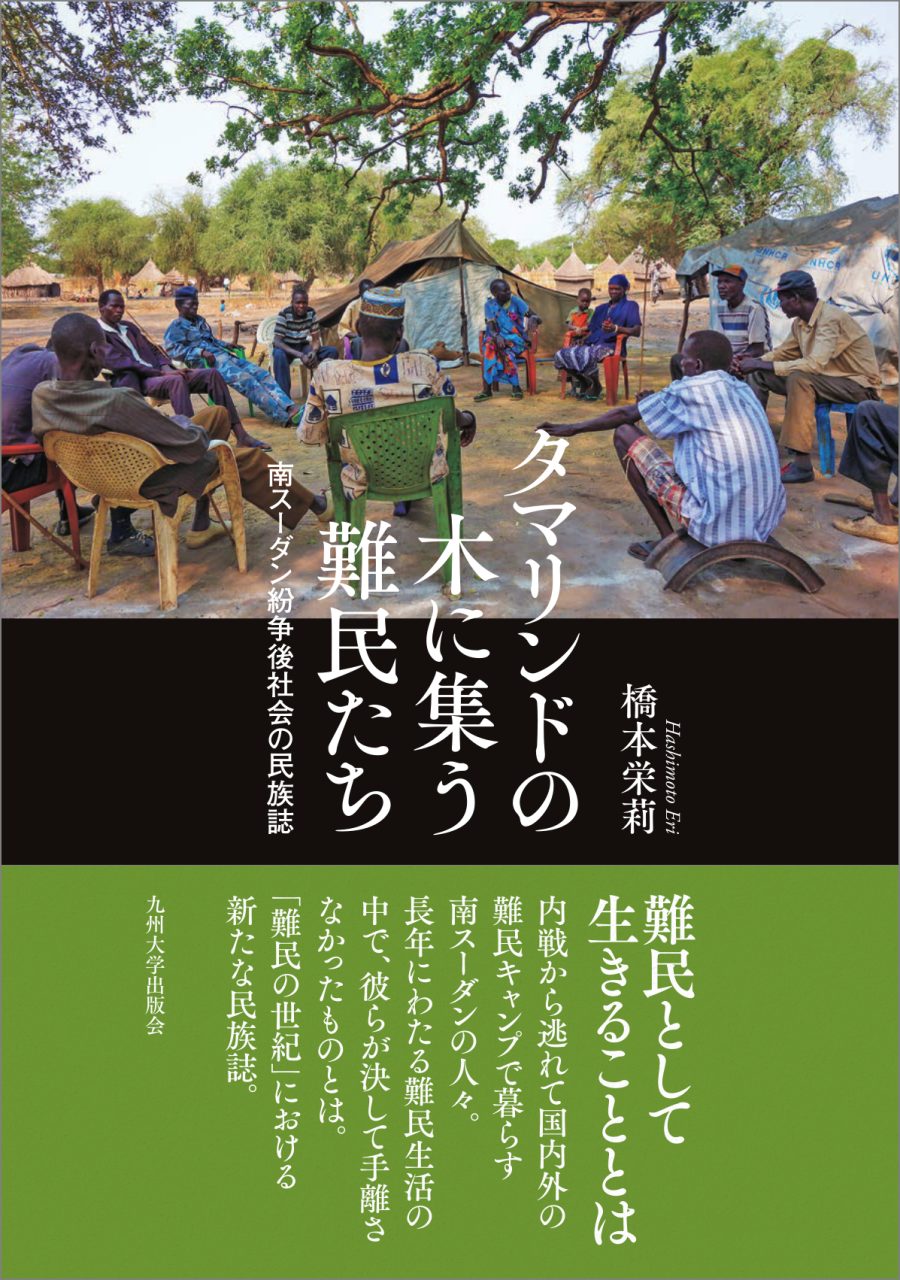

タマリンドの木に集う難民たち

2013年12月、南スーダンの首都ジュバで生じた政治家同士の対立がもととなった武力衝突は、瞬く間に南スーダン全土を巻き込む内戦と化した。一民族をターゲットとした「ジュバ虐殺」の後、人々は国家から押し付けられた「民族対立」 […]

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)

液体ロケットの構造システム設計[改訂版]

日本の液体ロケット開発は、アメリカから導入されたデルタ・ロケットの技術を基礎としてスタートした。デルタ・ロケットは元々中距離弾道ミサイルとして開発されたロケットであることから、導入した液体ロケット技術は日米政府間協定によ […]

九州大学出版会

〒819-0385

福岡県福岡市西区元岡744

九州大学パブリック4号館302号室

電話:092-836-8256

FAX:092-836-8236

E-mail : info@kup.or.jp