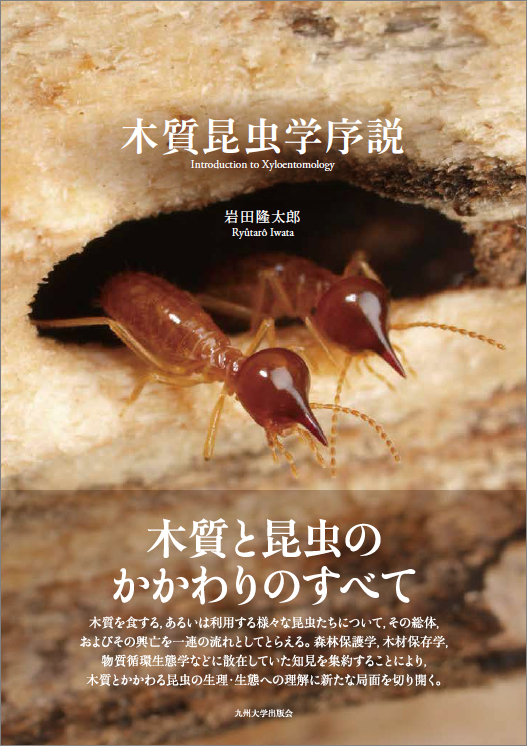

木質昆虫学序説

- 著者名

- 岩田隆太郎

- 価格

- 定価 8,800円(税率10%時の消費税相当額を含む)

- ISBN

- 978-4-7985-0170-3

- 仕様

- B5判 上製 512頁 C3045

- 発行年

- 2015年12月

- その他

- 平成29年 日本森林学会賞受賞

- ご注文

内容紹介

本書は従来、森林保護学(<林学)、果樹害虫学(<農学)、木材保存学(<林産学)、森林物質循環学(<生態学)というまったく異なる分野で別々に研究されてきた食材性昆虫、木質依存性昆虫の生物学を、これら4分野横断で論じ、新しい学問分野「木質昆虫学」を創設する、著者30有余年の研究の集大成である。

扱う内容は木質と昆虫の関わりのすべてであり、これに該当する古今東西の重要な知見をほぼ網羅し、あらゆる視点を系統立てて紹介する。まず、木質と樹木に関する基本的なこと(生物学・化学・物理学)を論じ、次に木質と昆虫の関わりにおける根幹的な事項を解説する。さらに関連する昆虫分類群を系統的に解説し、木質と昆虫の関わりに関連する昆虫の生理・生態(木質成分分解、樹木の生死との関連など)をあらゆる視点から解説する。次に食材性昆虫・木質依存性昆虫に直接関連する派生的な生物学事項(関連する他の生物との関係、外来種問題と生物地理、古生物学等)についても論を展開する。

厳選した約3,000件の引用文献は、木質昆虫学における “Selected Bibliography” をなすものである。現在の研究者、学生、技術者のみならず、将来の人々にとっても大いに有益なものであり、本分野の発展に大きく寄与するものとなろう。

目次

口 絵

1. ルリボシカミキリ Rosalia batesi

2. 地衣類を採取し,団子にして運搬するコウグンシロアリ属の一種 Hospitalitermes sp.の職蟻

3. イエシバンムシ Anobium punctatum (De Geer)

4. マツザイシバンムシErnobius mollis (Linnaeus)

5. ヒラタキクイムシ Lyctus brunneus (Stephens)

6. アフリカヒラタキクイムシ Lyctus africanus Lesne

7. ケヤキヒラタキクイムシ Lyctus sinensis Lesne

8. ケブトヒラタキクイムシ Minthea rugicollis (Walker)

9. アメリカカンザイシロアリ Incisitermes minor(レイビシロアリ科) 職蟻(上),兵蟻(下)

10. タカサゴシロアリ Nasutitermes takasagoensis

11. スギカミキリ Semanotus japonicus (Lacordaire)

12. ヒメスギカミキリ Callidiellum rufipenne (Motschulsky) 雄(左),雌(右)

13. スギノアカネトラカミキリ Anaglyptus subfasciatus

14. トカラマンマルコガネ Madrasostes kazumai

15. 白色腐朽菌カワラタケ Trametes versicolor に冒されたブナ枯枝

16. カラマツ丸太樹皮下のカラマツヤツバキクイムシ Ips subelongatus の成虫母孔(軸方向の直線状の坑道)と

これより放射状に伸びた幼虫食痕

17. ブナ生木に生じた木部暴露と心材腐朽

18. アオモリトドマツ風倒木の樹皮下に見られたヒゲナガカミキリ Monochamus grandis 幼虫の食痕とフラス

19. アカマツのマツ材線虫病による枯損

20. スズカケノキ樹幹のゴマダラカミキリ Anoplophora malasiaca 幼虫穿孔による被害

第1部 木質昆虫学の基礎

1. 緒 言

2. 木質の定義と基礎

2.1. 木材構造

2.2. 木質の化学成分

2.2.1. その概要

2.2.2. セルロース

2.2.3. ヘミセルロース

2.2.4. リグニン

2.2.5. リグニン・炭水化物複合体

2.2.6. 3成分の存在形態の伝統的単純モデルと強度

2.2.7. 木質のマイナーな化学成分

2.3. 木材細胞壁の微細構造

2.4. 含水率

2.5. 木材の基本的性質

3. 穿孔・食害・被害

3.1. 用語とその定義

3.2. 木質中の昆虫の検知

4. 木質と昆虫の関係・相互作用

4.1. 相互作用における主体

4.2. 一次性種の場合

4.3. 二次性種の場合

4.4. 心材:生きた樹木の中の死んだ器官

4.5. 樹木の防御システム:その本質

4.6. 樹木の部位と食材性昆虫・木質依存性昆虫

5. 食材性昆虫の食性等の型類

6. 木質とその周辺

7. 木質依存性昆虫・食材性昆虫・木材穿孔性昆虫

8. 食材性昆虫・木質依存性昆虫に影響を及ぼす木材の巨視的,微視的および化学的性質

9. 林産昆虫学

10. 森林昆虫学

11. 食材性昆虫・木質依存性昆虫・木材穿孔性昆虫のいろいろ

11.1. ゴキブリ目 Blattaria(シロアリ下目Isoptera を除く)

11.2. ゴキブリ目 Blattaria- シロアリ下目(旧:シロアリ目=等翅目)Isoptera

11.3. 鞘翅目(甲虫目)Coleoptera

11.3.1. 概要

11.3.2. 始原亜目 Archostemata

11.3.3. 食肉亜目 Adephaga

11.3.4. 多食亜目 Polyphaga

11.3.4.1. コガネムシ上科 Scarabaeoidea

11.3.4.2. タマムシ上科 Buprestoidea

11.3.4.3. コメツキムシ上科 Elateroidea

11.3.4.4. ナガシンクイムシ上科 Bostrichoidea

11.3.4.5. ツツシンクイ上科 Lymexylonoidea

11.3.4.6. ヒラタムシ上科 Cucujoidea(広義)

11.3.4.7. ハムシ上科 Chrysomeloidea

11.3.4.8. ゾウムシ上科 Curculionoidea

11.3.5. 鞘翅目のその他のマイナーな諸科

11.4. 鱗翅目(蝶目)Lepidoptera

11.5. 双翅目(ハエ目)Diptera

11.6. 膜翅目(ハチ目)Hymenoptera

11.7. その他のグループ

11.8. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の総体

第2部 木質と昆虫の関わり

12. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の一次性・二次性

12.1. 一次性と二次性

12.2. 樹木の防御システム:その多様性と具体例

12.3. 樹木と食材性昆虫・木質依存性昆虫の関係における糖類の関与

12.4. 一次性穿孔虫

12.5. 一次性と二次性の狭間

12.6. カミキリムシ,ゾウムシ等の成虫の後食

12.7. ナガシンクイムシ成虫の後食

12.8. シロアリは樹木害虫か?

12.9. 二次性種,その多様性

12.10. 二次性種の多様性の原因の要:樹木の防御物質

12.11. 細胞壁成分との関連

12.12. 解毒酵素

13. 食材性昆虫の食性分析

14. 食材性昆虫の木材成分利用,その様式と類別

14.1. 食材性昆虫の木材成分利用:その概観

14.2. カミキリムシ科の木材成分利用

14.3. ゾウムシ科の木材成分利用

14.3.1. 樹皮下穿孔性キクイムシ亜科

14.3.2. 木部穿孔養菌性キクイムシ亜科

14.3.3. ナガキクイムシ亜科

14.3.4. キクイムシ亜科・ナガキクイムシ亜科を除く食材性ゾウムシ科

14.4. ナガシンクイムシ科の木材成分利用

14.5. シバンムシ科の木材成分利用

14.6. コガネムシ上科の木材成分利用

14.7. タマムシ科の木材成分利用

14.8. シロアリの木材成分利用

14.9. 獲得酵素説とその真偽

15. 窒素などの栄養素をめぐる苦闘

15.1. 動物の餌としての木材の「ひどさ」

15.2. 木質形成と窒素含有

15.3. 木材のC/N比とその改変・空気窒素固定

15.4. デンプンおよび利用可能な可溶性糖類

15.5. 食害部位と栄養

15.6. シロアリ等による腐朽材の利用の意味

15.7. 食材性昆虫の窒素分への貪欲さ

15.8. ミネラル分との関連

15.9. ビタミン類等微量有機栄養素との関連

16. 木が決める木を喰う虫の生きざま

16.1. 食材性昆虫の形態的適応

16.2. Hanksの法則:カミキリムシ類の揮発性性フェロモン

16.3. ゾウムシ科−キクイムシ亜科の2群の空間利用と栄養摂取様式

16.4. 恐るべきキクイムシたち

16.5. 食材性甲虫類における生態系エンジニアの例

16.6. 同一ギルド内の驚異の種間関係

16.7. マツ等樹木の枯死と穿孔虫の感知

16.8. 樹木の一計,キクイムシの一計:権謀術策の世界

16.9. カミキリムシの喰い方に見る可塑性

16.10. 成虫体長のバラツキの意味

16.11. 食材性甲虫類の保全の問題

16.12. 宿主(しゅくしゅ)樹と一次性穿孔性甲虫のセミオケミカル

16.13. シロアリの社会性と木質の存在様式

16.14. 呼吸と木質の存在様式

16.15. 分布拡張と木質

16.16. 閉鎖空間としての木質

16.17. 木材物理と食材性昆虫・木質依存性昆虫(1):音

16.18. 木材を穿孔する昆虫の眼

16.19. 木材物理と食材性昆虫・木質依存性昆虫(2):硬さ・熱伝導度

16.20. シロアリの総合防除

16.21. シロアリと土

16.22. サバンナも枯木のにぎわい

16.23. 閉鎖空間居住者であるシロアリの感覚毛

16.24. シロアリ類の一貫性

16.25. シロアリの巣の幾何学

16.26. シロアリの体表面炭化水素組成

16.27. 食材性昆虫・木材穿孔性昆虫の捕食者としてのキツツキ類等の脊椎動物

17. 木を喰う虫が手を加える木の状態

18. リグノセルロースと食材性昆虫をめぐる地球生態学:リグニンが支える地球の緑

18.1. 木質バイオマス

18.2. リグノセルロースの分解

18.3. 穿孔性甲虫類によるリグノセルロースの分解・利用

18.4. シロアリによるリグノセルロースの分解・利用

18.5. リグニン分解とLCCの問題

18.6. 安部・東の理論とその拡張

19. 自然界および都市における木質の推移とそれに付随する生物の遷移

19.1. 木質の推移とそれに付随する昆虫の遷移

19.2. 木材構造・木材化学に見る木質の推移

19.3. 木質の推移と昆虫

19.4. 推移系列のはずれもの

19.5. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の遷移と「前提性」

20. 木質生態系とその周辺

第3部 木質昆虫学における他の生物の関連

21. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と細菌類

21.1. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と細菌類

21.2. カミキリムシと細菌

21.3. その他の食材性甲虫類・木質依存性甲虫類と細菌

21.4. シロアリと細菌

21.5. キバチと細菌

22. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と真菌類

22.1. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と木材腐朽菌の違い・関係性

22.2. 食材性昆虫・木質依存性昆虫に対する真菌類の影響

22.3. 真菌類と食材性昆虫の相性:クワガタムシとシロアリを代表例として

22.4. 微生物に対する食材性昆虫・木質依存性昆虫の影響

22.5. 植物病原体と食材性昆虫・木質依存性昆虫:媒介の問題

22.6. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と酵母菌

22.7. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と真菌類の間の高度な共生

23. 食材性昆虫・木質依存性昆虫と原生生物

24. 木材食害虫と線虫

第4部 木質昆虫学の展開

25. 二次性を含めた食材性昆虫の応用生物学的意義

26. 乾材食害性甲虫の特異性

27. 害虫種の特異性

27.1. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の応用昆虫学的カテゴリー分け

27.2. 森林害虫・樹木害虫

27.3. 林産害虫・家屋害虫

28. シロアリ:この不思議な生き物

28.1. 家屋害虫としてのシロアリ

28.2. キノコシロアリ亜科の意外な側面:おいしいキノコと「治水害虫」

28.3. シロアリ学の諸相

28.4. シロアリの栄養生理と消化共生

28.5. シロアリの社会性・生態の類型化

28.6. シロアリ共生系

28.7. 「生態系エンジニア」としてのシロアリ:シロアリの余技

28.8. 食材性昆虫におけるシロアリの特異性と食材性・木質依存性甲虫類に見られる社会性

28.9. 構造物および生態系としてのシロアリの巣

29. 食材性の延長

29.1. 食材性とその周辺

29.2. 食竹性

29.3. 枯草食性

29.4. 果実食性と種子食性

29.5. 土食性

29.6. 食糞性

29.7. 地衣食性

29.8. 食炭性

30. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の進化

31. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の古生物学

32. 木質を利用する昆虫の可塑性・前適応

33. 害虫としての食材性昆虫・木質依存性昆虫の防除の生物学的基礎

34. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の生物地理学と外来種問題

34.1. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の生物地理学

34.2. 外来種:その基本

34.3. 一次性穿孔性甲虫類の外来種

34.4. 二次性穿孔性甲虫類の外来種

34.5. シロアリの外来種

34.6. 分布域の自然拡張

34.7. イエシロアリの日本における分布の問題

35. 食材性昆虫・木質依存性昆虫の防除法の新しい地平

36. 木質昆虫学と地球環境問題

第5部 木質昆虫学の未来

37. 木質昆虫学の展望とあとがき

引用文献

索 引

著者紹介

岩田隆太郎(いわた りゅうたろう)

日本大学 生物資源科学部 森林資源科学科 教授

1954 年10 月 大阪市に生まれる

1978 年3月 京都大学農学部 卒業

1986 年10 月 京都大学大学院農学研究科 博士後期過程 修了,農学博士

住友化学工業(株),日本大学農獣医学部林学科を経て,日本大学生物資源科学部森林資源科

学科に勤務,2004 年より現職

主著:京都の昆虫.京都新聞社(1991)(分担執筆)

日本産カミキリムシ検索図説(大林延夫・他 編).東海大学出版会(1992)(分担執筆)

カフェ・タケミツ: 私の武満音楽.海鳴社(1992)

家屋害虫事典(日本家屋害虫学会編).井上書院(1995)(分担執筆)

木材科学講座12.保存・耐久性(屋我嗣良・他 編).海青社(1997)(分担執筆)

他

書評

評者 牧野俊一・森林総合研究所生物多様性研究拠点研究専門員

耳慣れない言葉だがそれもそのはず、木質昆虫学xyloentomologyとは著者の造語。「木質を食する、あるいは利用する様々な昆虫たちについて、その総体、およびその興亡を一連の流れとしてとらえ、すべてを一貫した目でとらえ直し、これより新しい視点を得て木質を食する昆虫たちの生態や生理の全てを見直す(あとがき)」のがその所以である。

こうした昆虫、著者言うところの「木質依存性昆虫」とは、樹木(葉や花,果実などを除く)の生死を問わずそれを直接間接に利用する連中である。彼らは森林保護・木材保護の観点からはコントロールの最重要な対象であるのは言うまでもないが、生態系においても不可欠な役割を果たしている。陸上バイオマスの大半は樹木由来であって、落枝や枯死木の最終的な分解は微生物が主役になるとしても、たとえば穿孔性昆虫などの加工によって枯死木の分解は劇的に促進される。こうした重要性から森林保護学、木材保存学、森林生態学など関連各分野においてこれらの昆虫はそれぞれの研究対象となってきたが、あくまで「木質」を軸として、すべてをその視座から俯瞰しかつ熟視するのが本書の意図するところに他ならない。

さてひとくちに木質と言っても、樹木の構造はなかなか複雑で外樹皮、内樹皮、形成層、辺材、心材はそれぞれが形態学的に異なる特徴を持っている。また樹木を樹木たらしめる代表的要素リグニンは難分解性で、昆虫には「煮ても焼いても食えない」らしいが、セルロースやヘミセルロースなど他の成分にしても昆虫が利用するにはそれぞれに異なる手管が必要だ。さらに、立木からスタートして、収穫を経て製材品となるにつれ、また枯死木から腐朽材となるにつれ、物理的化学的な性質は大きく変化する。したがって木質依存昆虫たちも、それぞれの段階に適応した特徴をもっており、それがこれらの昆虫の膨大な多様性の元となっているのである。本書の第1部「木質昆虫学の基礎」ではこうした木材の解剖学的、化学的、生理学的な特徴が昆虫との関わりの観点から述べられる。「木質」のことはあまり知らない私のような読者には大いにためになる。樹木に限らず、植食性昆虫と植物との関係の歴史は、被食者である植物側の防衛と、昆虫による対抗手段の進化の産物であるが、これについても樹脂などの防御物質はもちろん、罹患部隔離説など興味深い理論に関する言及もあり興味を引かれる。

全5部構成の1部が総論とすると2部「木質と昆虫のかかわり」が各論。木質依存昆虫

本書で開陳され、また見渡される、木質と昆虫との関わりの及ぶ範囲は驚くほどである。死体を食うシロアリだの触角先端に毒を持つ「人刺しカミキリ」だのといったエピソードや著者の体験談も抜かりなく盛り込まれており、本書全体としては網羅的な内容ではあるものの、読者をあきさせることがない。またほぼ100頁におよぶ文献リストはとても有用である。

それにしても本書で印象に残るのはその語り口だ。膨大な文献の渉猟にもとづくこれでもかというばかりの事例の枚挙と、こうした類の書籍ではあまりお目にかからない、ともすれば下世話な(下品ではない)表現の時折混じる書きぶりは、どことなく博覧強記の博物学者南方熊楠の随筆などに通じるものを感じさせる。異色の専門書と言わねばなるまい。

なお本書に数回現れる「森林施行」は正しくは「森林施業」であろう。

評者 山根明臣・元日本大学生物資源科学部教授

本書は木質を喰らう、棲み場所として穿孔するなど様々な形で木質に依存する昆虫について、森林保護学、木材保存学、物質循環生態学などに分散する知見を集約し、木質にかかわる昆虫の生理・生態への理解に新たな局面を開く「木質昆虫学」創設の提案・解説の書である。

第1部 木質昆虫学の基礎;木質科学と昆虫学の基本領域に関連学問領域を加えて生態学的、分類学的に展開する。重要森林害虫、マツ枯れの材線虫・カミキリ、カシノナガキクイムシ、スギカミキリ、林産害虫シロアリやヒラタキクイムシなどいずれも木質依存性昆虫である。枯木やリター分解者、用材害虫もすべて木質依存性昆虫であり数万の種を擁する巨大なグループである。具体的にはゴキブリ、シロアリ、クワガタムシ、カミキリムシ、ゾウムシ、キクイムシ、ボクトウガ、キバチ、クマバチ等々。

これら生きた樹木から新鮮な枯木、朽木、腐植に至る木質のすべてを取り扱う試みが本書の最大の狙いである。第二の狙いは木質の成分と組織が特殊で、関連する昆虫の形態、生理、生態の全体像を解明することにある。第三の狙いは地球生態系での木質の位置づけと昆虫との関わりを明らかにし害虫防除や希少種保全に寄与する。

第2部 木質と昆虫の関わり;木質昆虫学の中心課題を生化学的に示し、この領域の全貌に迫る。

第3部 木質昆虫学における他の生物の関連;木質昆虫学の主役は昆虫、脇役は木質およびこれを生み出す樹木であるが、両者の間には共生する細菌類、真菌類、酵母類、原生動物等が介在している。

第4部 木質昆虫学の展開;防除や利用といった応用昆虫学との関連と展開を述べ、「シロアリ学」という学問分野や古生物学、外来種問題等との関連性にも触れる。

第5部 木質昆虫学の未来;木質昆虫学と他分野との結びつきを考え、シロアリの家畜飼料化等の利用に触れている。広く関係者に一読をお薦めしたい。

評者 川上裕司 (株)エフシージー総合研究所 暮らしの科学部 部長

著者の岩田隆太郎博士は、キクイムシやカミキリムシをはじめとする木質昆虫研究の第一人者であり、形態や生態に関わる研究に留まらず、化学的な観点や林学・建築学に関わる被害対策まで造詣が深く、数多くの論文を発表されている。本書は、著者のこれまでの木質昆虫研究の一旦と昆虫学への限りない興味が凝縮された500ページ近い大著である。

タイトルに初めて登場する「木質昆虫学」(Xyloentomology) は著者が提唱・定義した初めての用語である。本学会の会員が良く知るところの木材保存、木材利用品の保存(家屋害虫学)に留まらず、森林保護(林業害虫学)、森林生態(微生物学、有機物の分解者)などの研究成果を統合し、そこに昆虫の利用という新たな側面を加えた新しい学問分野としている。

本書は第1部〜第5部まで大きく5つの章に分けて解説されている。第1部・木質昆虫学の基礎、第2部・木質と昆虫の関わり、第3部・木質昆虫学における他の生物の関連、第4部・木質昆虫学の展開、第5部・木質昆虫学の未来という構成である。第1部では木質の定義と基礎、穿孔・食害・被害についての用語が実例を交えながら平易に解説している。また、木質と食材性昆虫の関係性と相互作用について、とかく混同されやすい木質依存性昆虫、食材性昆虫、木材穿孔性昆虫に立て分けて解説しているのが勉強になった。

第2部では木質昆虫学の中心課題である。様々な木質と昆虫の関わり合いについて生化学的な視点を踏まえて解説されており、著者が生化学にも精通していることが判る。食材昆虫あるいは木質依存性昆虫が同種の木材を食害する場合、どのような状態の木材を食するかによって分類している。すなわち、「生きた健全な樹木を食害する場合」を一次性と呼び、「枯れかかった樹木を食害する場合」、「枯れた樹木を食害する場合」「枯れて木材腐朽菌に冒された樹木を食害する場合」は二次性と読んでいる。この一次性と二次性について樹木側の防御システムも踏まえて詳細に解説されている。例えば、「12.8. シロアリは樹木害虫か?」の項では、「二次性木材穿孔虫」あるいは「二次性木材処理者」として位置づけているシロアリ類のうちヤマトシロアリ属 (Reticulitermes) はこの範疇に収まるが、生立木も食い荒らすイエシロアリ属 (Coptotermes) はこの範疇に属さないことを事例とともに解説し、更にシロアリ類と他の昆虫との関係性についても明記されている。第3部は、主役である木質昆虫と脇役である木質(樹木)の間に介在する微生物と線虫に焦点を当て、共生や木質の分解など多様な生態について解説されている。書評の筆者は、昆虫病理学出身であり、この章が一番興味深く読ませていただいた。木質昆虫と細菌との関係、木質昆虫と真菌(カビ・酵母)との関係、木質昆虫と細菌と真菌のトライアングル的な関係など未解明な課題が多いことを改めて認識した。第4部は、「木質昆虫学」がそれ自体境界領域の学問であり、応用昆虫学や古生物学などの関連諸分野の学問との関連性について解説されている。乾材食害性甲虫の特異性、家屋害虫としてのシロアリ、シロアリにまつわる生態学的な諸問題、防除法など役立つ情報が網羅されている。本書を手にした読者には、先ずこの章から読んで頂きたいと思った。第5部は、木質昆虫学の展望についてあとがきとして述べているが、欲を言えばもう少しページを割いて、第1部〜第4部での解説を踏まえた新知見などを盛り込んでいただけたら良かったように思う。そうすれば、本書を読んで「木質昆虫学」に興味を持ち、研究をはじめてみたいと考える若手研究者の刺激になることだろう。改定版に期待したい。

「序説」としているように引用文献のページ数だけで92ページ(p.382〜474)に及ぶことから見ても論じる内容が多岐に渡っている。口絵(写真)20、本文中の図版(写真)57、模式図5、化学構造式5と貴重な図版が沢山網羅されているが、表は2つ、グラフは0と大著にしては少し寂しい気がする。実際に、ここは文章ではなく、表やグラフにして頂いた方が読者に解り易いと感じるところもあった。しかしながら、木質昆虫を包括的に学ぶための教科書としてはこれ以上の書籍は存在しないと言っても過言ではないだろう。日本家屋害虫学会を出発点とする本学会の会員にとっても好適書となると思われるので、是非一度手に取ってご覧いただくことをお勧めしたい。

キーワードは「食材性昆虫」

陸上生態系で最大のバイオマスを誇る樹木と、やはり陸域で種の多様性、個体数いずれの点からも際立った繁栄を誇る昆虫類との多様な関わりを「昆虫による木質利用」という視点から詳述した大著である。“木質”とは本来“木部”に相当する用語だが、著者も断っているように、この本では師部(内樹皮と外樹皮)まで含めた用語として使われている。それは、材に穿入する昆虫にとって、樹皮部と木部は一連のものであり、また、生きた組織と枯死した組織も連続的なものとして彼らの前に立ちはだかるからである。著者の学問的背景には林産工学があるが、林産工学者ならではの樹木の成分や組織、細胞構造に関する豊富な知識に基づき木質に関わる様々な昆虫の生態が説明されている。例えば、木質を栄養源とする昆虫には、木質そのものを食餌源とするもの、木質と菌を合せて摂食するグループ、さらには木質上に繁殖する菌類だけを餌としているグループなどに分けられるが、そこには木質がリグノセルロースという難分解性の高分子から構成されているという特性により、これをどのように分解するかという難問が潜んでいる。また、木質は窒素含有量が極端に少ない資源であるため、これを克服するために昆虫側にさまざまな適応が見られる。たとえば、窒素不足を補うための窒素固定細菌との共生や樹木の枯死後繁殖する腐朽菌の菌体窒素の利用のような例が詳述されている。前者の例としてシロアリについてかなりのページが割かれているのは、食材性という本書の基本テーマを考えると当然だが、その他の項目についても数多くの昆虫種が取り上げられている点は、さすがに膨大な数の参考文献を渉猟しまとめあげた書物の成果と言える。全体は4部の構成で、その一部として食材性昆虫と微生物、線虫類との関わりが取り上げられているのは喜ばしい。微生物も線虫も樹木との、従って木質との、関係が深い生物であり、当然のことながら樹木に、そして木質に依存する昆虫とも関わりが大きい。そのことは、評者が研究材料としてきた、そして著者もしばしば本書で取り上げている“マツ枯れ”一つをとりあげても自明のことであろう。

森林昆虫を研究対象にする研究者の数は多いが、その多くは生物学を基礎とする人たちで、意外なほど樹木の木質、あるいは木部についての知識は希薄ではなかろうか。その意味で本書は森林昆虫の研究者、特に若い昆虫学徒に多くの新しい視点を提供するであろう。そして、巻末にリストアップされた約3000の文献情報はそれら研究者や学徒がさらに研究 を進める上で、問題を探るまたとない手 がかりとなるであろう。

構想から15年余を経て,岩田さんのライフワークである「木質昆虫学序説」が上梓された.この本のことは,昆虫関係の会合の折に著者よりたびたび聞かされていたし,その出版を心待ちにしていた方々も少なくないだろう.私もその一人であるが,版元から届いた封書を開いて,まず美しい装丁に胸がときめき,手に取ってその分厚さに圧倒された.祝福の気持ちとともに多少の妬みも感じたから,少なくとも第一印象は強烈である.

タイトルにある木質昆虫学 Xyloentomology は著者の発案である.その著者の言葉を引くと,「木材保存(家屋害虫),森林保護(林業害虫),森林生態(有機物分解者)などの研究成果を統合し,そこに昆虫の利用という面を模索する新しい分野」と定義している.諸学の垣根を取り払い,木と虫の関係から改めて世界を見つめ直す本書を一言で表すには,実に座りのよい造語であると思う.

本書は第I〜V部から構成され,各部の見出しを列挙すれば次の通りとなる.「第 I 部 木質昆虫学の基礎」「第 II 部 木質と昆虫の関わり」「第III部 木質昆虫学における他の生物の関連」「第IV 部木質昆虫学の展開」「第V部 木質昆虫学の未来」.巻末の引用文献は93ページにも及び,内容の信頼性を高く担保している.実はこれこそが岩田さんの真骨頂であり,本書の大きな特徴といってもよい.著者はそもそも比類ない文献収集家であり,それを背景にした先行研究のレビューアの経歴が高く評価されてきた人である.その才覚は,本書の豊かな情報と原典に忠実で無駄のない記述に如何なく発揮されている.私が専門とするカミキリムシに関することだけでも,目から鱗が落ちるような啓蒙を受けた記述が幾つもあった.本書は,材食性昆虫のみならず植食性昆虫を扱う研究者にとって,必携のハンドブックであることはまず間違いない.これは決してお世辞などではなく,率直な感想である.

第V章の中ほどに,「本書には,やや擬人的な表現を用いている箇所があるが,これはあくまで理解の一助として...」という言い訳のような記述があり,思わず微笑んでしまった.本書を読み進むと,たしかにこの擬人的表現が随所に散見され,「おや?」と思うことがある.岩田さんは私などと違ってとてもまじめな人だから,冗談を滅多に口にすることはない.そんな人がいう軽いおふざけは,今流にいえば「ちょっと痛いかな」と思うが,それがあくまでも岩田流であるところが悪くない.