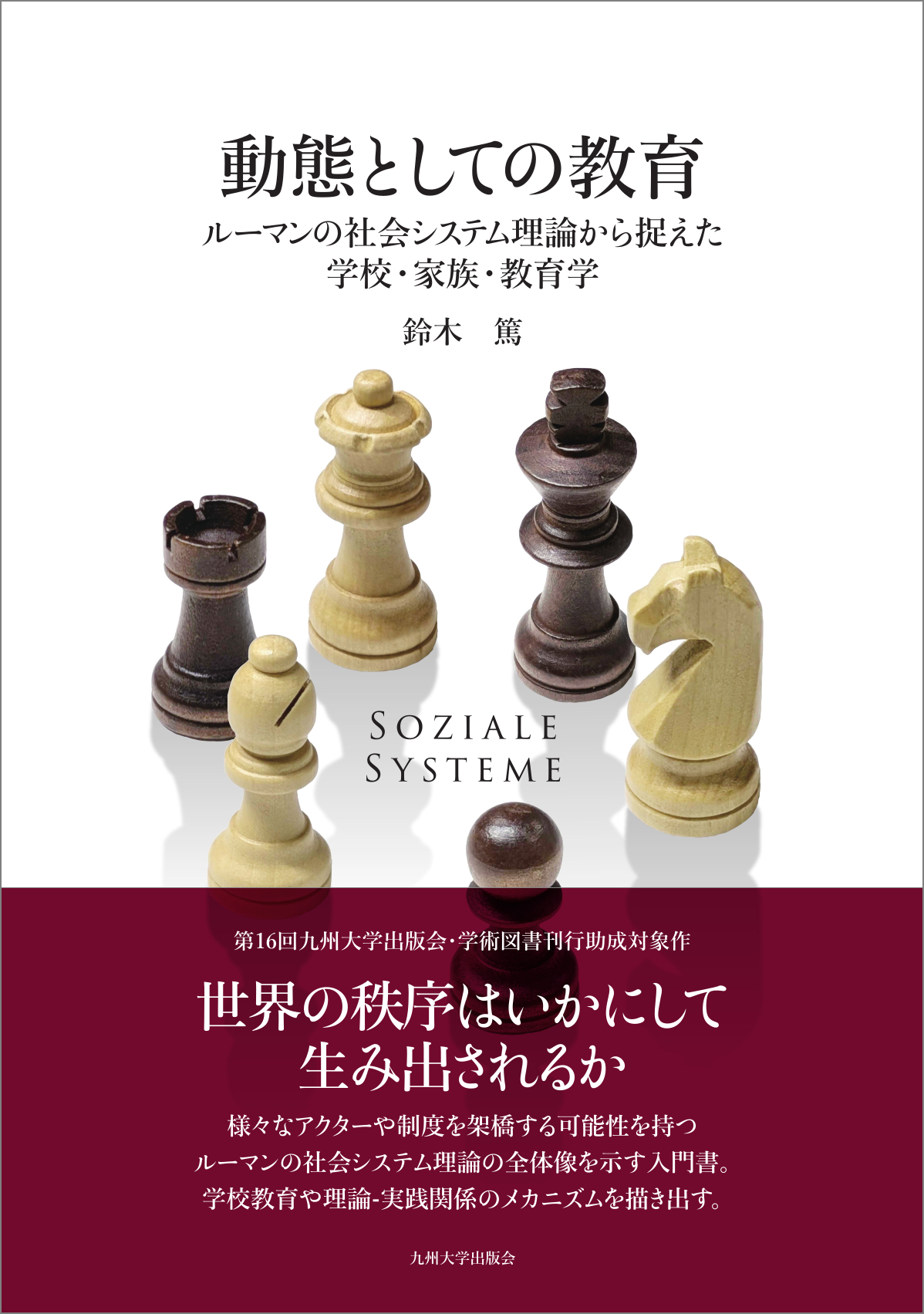

動態としての教育 ルーマンの社会システム理論から捉えた学校・家族・教育学

- 著者名

- 鈴木 篤

- 価格

- 定価 16,500円(税率10%時の消費税相当額を含む)

- ISBN

- 978-4-7985-0389-9

- 仕様

- A5判 上製 622頁 C3037

- 発行年

- 2025年9月

- その他

- 第16回 九州大学出版会・学術図書刊行助成 対象作

- ご注文

内容紹介

本書は、ドイツ人社会学者ニクラス・ルーマンの社会システム理論に依拠し、学校、家族、教育学など、教育という現象に関わる様々なシステム間関係の解明を試みるものである。ルーマンの理論に依拠することの意義は、主体の存在を想定しない彼の脱人間中心型世界観だけでなく、世界を様々なシステムの重なりとして捉えることで、世界にいかなる中心も想定しない多元的な現象把握が可能となる点である。ルーマンの社会システム理論から出発することで、あるものが他の様々なものと同時につながるような、重層的影響関係を見いだすことができるのである。

そもそも、ある事象とある事象の間につながりが見いだされるのは、そこに絶対的なつながりが存在するからではなく、私たちが3つの意味次元(事象次元、社会次元、時間次元)を何らかのかたちで見いだし、それらをもとに対象を捉えることによって、それらの間につながりを構成しているからに過ぎない。そして、そうした意味は、私たちが行うコミュニケーションが生み出す、社会の各機能システム(法、政治、経済、学問(科学)、教育、家族等)を通して生み出されるものでもある。その際、私たち個人もまた、心的システム、神経システム、生体の3者の複合体として捉えられることになる。

私たち人間は常に何らかのシステムとのつながりの中で暮らさざるをえず、それゆえ世界に何らかの意味を見いださざるをえない存在でもある。普段、日常的には主体の存在を想定し、自らの感覚や知識の実在を自明視し、他者との共感や共通理解を期待せざるをえない私たちにとって、そうした前提の非自明性に気づかせてくれるルーマンの理論は貴重な知的源泉となるだろう。

本書ではこうしたルーマンの社会システム理論を手がかりに学校や家族、教育学に関わる様々なテーマの検討が行われる。具体的には、道徳、学級、学習、能力や学力、教育のグローバル化、政治システムと学校教育の関係、予期に基づく自己調整、家族、権利と責任、教育学と教育実践の関係性などである。こうした取り組みにより、ルーマンの理論が持つ可能性が改めて示されるとともに、その理論なしには架橋的に検討することが困難な、教育と社会に関する様々な課題群の間の本質的なつながりと影響関係の整合的な分析が可能となる。

なお、そうした検討に先立ち、本書の冒頭部ではルーマン理論の全体像も紹介される。ルーマンの社会システム理論に必ずしも詳しくない読者にとって、本書は入門書としての役割も果たしうるだろう。

目次

訳語と凡例

序章 社会システム理論から見た世界と教育─先行研究の検討と本書の課題

一 世界の動態的把握の必要性

二 ルーマンの社会システム理論と教育研究

(一) システムが支える社会的行為

(二) システム間関係

(三) 社会の機能システムと行為の意味

(四) システム間関係としての個人(人格)間関係

(五) コミュニケーションを支える各種メディアと二値コード

(六) ルーマンの理論的発展過程と教育論の到達点

三 本書の研究課題と先行研究の検討

(一) ルーマンの道徳論に関して

(二) ルーマンの学級論に関して

(三) ルーマンの学習論に関して

(四) ルーマンの「能力」・「学力」論と教育のグローバル化論に関して

(五) ルーマンの政治システム論・学問(科学)システム論と教育システム論との重なりに関して

(六) ルーマンの予期に基づく自己調整論に関して

(七) ルーマンの家族論に関して

(八) ルーマンの「権利」・「責任」論に関して

(九) ルーマンの教育学論に関して

(十) 本書全体の問題意識と射程

第一章 集団内秩序の形成・維持と道徳の機能

一 「秩序ある社会」の不思議さ

二 予期を通したシステム間の秩序形成

(一) システムとしての個人と人格

(二) 予期に基づく判断の単純化

(三) 予期の構造(人格、役割、プログラム、価値)

(四) 認知(学習)と規範(サンクション)を通した予期の安定化

三 包摂と排除の仕組みとしての道徳

(一) 尊重/軽視としての道徳コード

(二) 尊重/軽視に基づく包摂と排除、再包摂

(三) 予期はずれの恒常化による予期への再包摂

補論 道徳授業における合意形成プロセス─社会システム理論から見た討議

(一)「コミュニケーション的行為の理論にもとづく道徳授業」とその課題

(二)「コミュニケーション的行為の理論にもとづく道徳授業」の理論的基盤

(三) 課題としての合意形成プロセスをどう捉えるか

第二章 学級における相互秩序の形成過程とその社会的機能

一 学校教育の社会的機能

(一) 学校教育の意味や意義に関する多様な理解

(二) 学校教育を通した「人格の平凡化」

(三) 学校教育を介した出自から成績(本人の努力量)への差異の変換

二 「訓練」としての学級経営─相互観察を通した同調

(一) 就学前教育における相互作用調整

(二) 小学校における相互作用調整

(三) 教師と子どもの間の呼応的コミュニケーション

(四) 学級という場を通した同一メンバー間でのコミュニケーションの継続が持つ重要性

三 学校教育を支える諸装置─訓練を円滑に進めるための様々な仕掛け

(一) 教室への囲い込みと他システムからの切断

(二) 制度としての非対称的な教師-児童生徒関係

(三) 制度としての学級を通した定期的・継続的な相互作用の維持・存続

(四) 相互作用を通した学習意欲の喚起

(五) 定期的な記録(選別)を通した過去の忘却

四 新たな授業形態は何をもたらすか

(一) 対面型学校教育から非対面型授業への切り替えの可能性と限界

(二)「学習の個別化」がもたらす新たなリスク

補論 友人はなぜ学校生活から生まれやすいのか

(一) フォーマル・グループとインフォーマル・グループ

(二) 学級における子どもたちの人間関係

(三) 相互浸透としての「友情」の形成

第三章 システム間の再帰的営みとしての学習

一 システム間の相互作用から生まれる学習

二 個人内での変容としての学習

(一) 再帰的営みとしての学習

(二) 言語を介したコミュニケーションの継続とコミュニケーションを介した言語の意味限定

(三) シンボリック相互作用論から捉えた相互作用

(四)状況に依存した相互作用対象に対する学習の必要性

三 集団内での相互的変化としての学習

(一) 予期形成による「平凡化」としての学習

(二) 個人(人格)ごとに異なる予期形成過程

(三) 集団での相互作用が促す再帰的思考と予期形成

(四) 授業記録から見える児童の再帰的学習の姿

補論 生活形式の共有に支えられた「真正な理解」

(一)「直接体験」対「間接体験」という対比

(二) 生活形式の共有と「真正な理解」

(三) ルーマンの学習論から捉えた「真正な学習」

第四章 グローバル化した世界における「能力」や「学力」

一 「能力」や「学力」の社会的構成

(一)「能力」や「学力」とは何か

(二)「能力」や「学力」の社会(集団)依存性

(三) 個人(人格)単位の「能力」や「学力」を求める社会的要請

二 地域内の画一化とコミュニケーション

三 世界社会という未完の概念と「能力」・「学力」

(一) 世界社会と評価規準の統一(画一化)の動き

(二) 機能システムと組織の間の範囲上の齟齬

(三) 世界社会化と地域化の中で揺れる「力」とどう向き合うか

第五章 政治システム・学問(科学)システムと教育システムの交差領域としての学校

一 複数の機能システムに対する組織の所属関係

二 政治システムと学問(科学)システムを介することによる教育の容易化

(一) 官僚制組織であることのメリット

(二) 教育システムの側での学問(科学)システム・政治システムへの依存

(三) 体系化・細分化されたカリキュラムが有する二つの意義

第六章 社会変容の中の「子ども像」や「母親像」と自己調整

一 家庭環境や階層に基づく多様な「子ども像」

二 社会的期待(予期)を意識した子どもや母親の自己形成

(一) 社会的期待(予期)の共有がもたらす方向づけ

(二) 日本における「子ども像」の変化

(三) 日本における母親像の社会的構成

三 教育の前提としての「子ども像」

四 子ども集団における「子ども像」の構成・維持と自己調整

(一) 子どもたちが相互に強化するジェンダー意識

(二) 教師による介入の限界

第七章 社会内諸問題の「万能の解決者」としての「家族」

一 近代社会における家族の役割と家族形態の多様化

二 階層分化型社会から機能分化型社会へ

(一) 環節分化型社会と家族

(二) 階層分化型社会と家族

(三) 中心/周辺の分化と家族

(四) 機能分化型社会と家族

(五) 社会への包摂の形態変化

三 機能分化型社会に残された「家族システム」の役割と実態

四 諸問題の「万能の解決者」としての「家族システム」の矛盾と限界

(一) 家族ゆえの包摂可能性?

(二) 家族への過剰な期待とその帰結

第八章 「権利」と「責任」の社会的要請と社会的構成

一 時代変化の中で増加した「権利」

二 社会の機能分化が要請する各種の「権利」

(一) システムの分化と基本権の多様性

(二) 分化した社会の維持を可能とする制度・機能システムの役割

(三) 社会内コミュニケーションの成立要件としての自由と尊厳

三 社会システム理論から捉えた「子どもの権利」と「責任」意識の要請

(一) 機能システム間で揺らぐ「子どもの権利」

(二) 予期による行動範囲の限定と逸脱に対する罰則としての「責任」

(三)「責任」の非実在性とどう向き合うか

第九章 教育に関する観察の多元性と観察システムとしての教育学の二重性

一 「理論─実践」という多義的な把握図式

(一) 伝統的な教育学における「理論」と「実践」の関係性

(二) 近代科学の知の乗り越えを図る立場から見た「理論」と「実践」

(三) 実践の中での「理論」構築を重視する立場から見た「理論」と「実践」

(四)「研究(者)」対「実践(者)」という立場の複数性と両者の両立

二 学問(科学)観の歴史的変化と多元性

(一) 科学史から見える世界の理論的解明を目指した取り組み

(二) 地域や時代による分類方法の変遷

(三) 集団が生み出す学問(科学)

三 社会システム理論から見た「理論-実践」関係

(一) 学問(科学)システムとしての教育学

(二) 学問(科学)の分化プロセスとその結果

(三) 機能システムによる自己観察と学問(科学)システムによる外部観察の相互影響関係

四 視点の複数性が生む観察結果の多元性

補論 日本における教育学の分化と細分化

終章 世界と教育を動態として捉える

一 ルーマンの社会システム理論がもたらす可能性

二 世界と教育を動態として捉える

三 残された課題

引用・参照文献

初出一覧

あとがき

図表一覧

索引

著者紹介

鈴木 篤(すずき あつし)

九州大学大学院人間環境学研究院准教授(教育動態論)。

大阪大学人間科学部卒業、広島大学大学院教育学研究科博士課程修了、博士(教育学)。

兵庫教育大学教員養成スタンダード開発室、大分大学教育福祉科学部・教育学部での勤務を経て現職。

N. ルーマンの社会学理論を基盤に、学校教育や教育実践、教育学史の研究に取り組む。

著 書

『日本における教育学の発展史─教員の集合的属性に着目したプロソポグラフィ─』(九州大学出版会、2023年)

訳 書

K.-P. ホルン著『ドイツにおける教育学の発展史─二十世紀ドイツの教育科学』(九州大学出版会、2023年)

近著論文

「Erziehungswissenschaft als wissenschaftliche Disziplin in Deutschland und Japan seit 1945 im Vergleich」

(Ch. BERS氏、K, VOGEL氏らとの共著)(『九州大学大学院教育学研究紀要』、2025年)

など。

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)