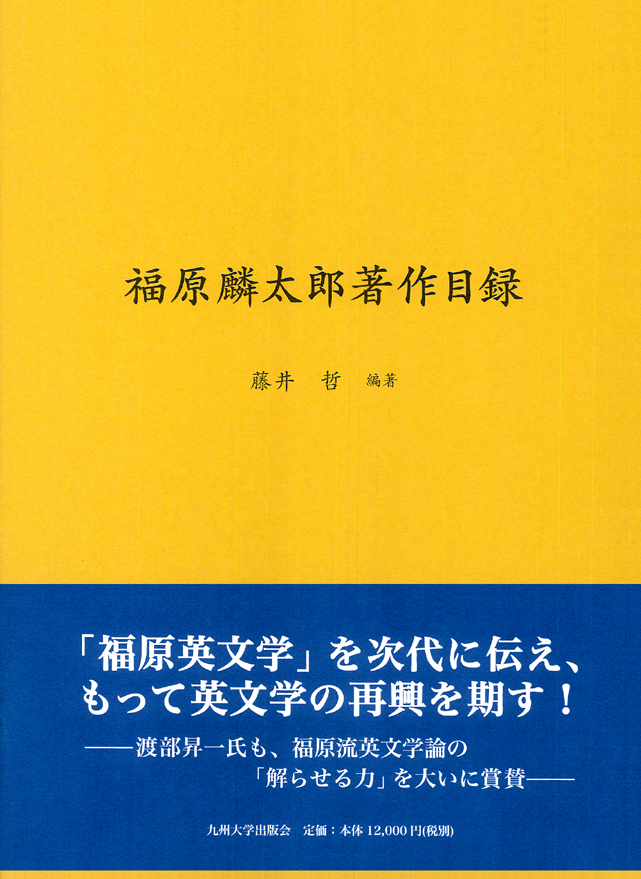

福原麟太郎著作目録

- 著者名

- 藤井 哲 編著

- 価格

- 定価 13,200円(税率10%時の消費税相当額を含む)

- ISBN

- 978-4-7985-0144-4

- 仕様

- A4判 上製・函入 784頁 C1090

- 発行年

- 2014年12月

- その他

- 『福原麟太郎著作目録』補遺 (詳細は下記「その他」タブ参照)

第8回 ゲスナー賞「目録・索引」部門銀賞受賞 - ご注文

内容紹介

この頃では,福原麟太郎(1894-1981)の名を知る人は少なくなった.およそ200点あった彼の著書を新刊書店で見ることもなくなった.英文学とは「人生の經驗を種々通りぬけ,人情の機微の世界をもくぐつて,本當にこれが世の中の姿,人の運命だと悟りを語る」性格の文学であると説いた彼は,一方では英国流の人生観や汎ヨーロッパ的教養に縁遠い日本人には手強い,いわば「大人の文學」である英文学を,私たち初心者に懇切に手解きしてくれた.例えば,Lamb に対してなら「友人になれといはれゝば,まあお斷りである」とか,Shakespeare を摑まえれば「やあ今晩は,などいふ間柄になつてみたい」などと,文豪を相手に構えるところもなくて,福原へのほのかな親近感を抱かせる.彼の英文学論はより多くの読者に近づき易く理解し易いものであった.

福原は『英語青年』との縁も深く,高等師範学校在学中からに訳注を連載し,卒業後は母校に教える傍ら同誌の編輯にも関わった.英国留学後の1932〜39年には毎号「凡そ三分の二の頁の編輯をしてゐた」のめり込み様で,『英語青年』の顔である「英學時評」を1932〜62年の永きにわたって執筆し続けた.つまり彼は,『英語青年』を足場にしてジャーナリスト的感覚を培いながら,高等師範に教えることで英語教育界のオピニオン・リーダー的存在にもなっていったのである.

この『福原麟太郎著作目録』を手に取る読者は,A4判700頁の作品リストに,70年に及ぶ福原の文業を目の当たりにし,研究者としての執筆への執念と,本職のジャーナリスト顔負けの執筆量とに驚歎するであろう.福原の文業をほぼ網羅した本書の刊行によって,これからの世代に福原英文学の存在が認識され,各地の図書館で埃を被っている福原本や雑誌記事の再発見を促して,将来の英文学復興への呼び水になれば幸いである.

目次

巻頭言(渡部昇一 上智大学名誉教授)

はじめに v – xiv

西暦・和暦(年齢)対照表 xvii

凡 例 xix – xx

参照資料目録(抄) xxi – xxiv

福原麟太郎著作目録

明治時代 1 – 4

大正時代 4 – 69

昭和時代(戦前) 69 – 231

昭和時代(戦後) 231 – 674

平成時代 674 – 685

索 引

人 名 687 – 711

タイトル 713 – 755

著者紹介

藤井 哲(ふじい てつ)

1950年東京に生まれる.上智大学大学院文学研究科英米文学専攻修士課程修了.

1977年活水女子短期大学,1986年から福岡大学人文学部英語学科.現在教授.

2007年に博士 (文学) の学位を上智大学より取得.

研究領域は主として18世紀英文学で,論考の一部は 自著『日本における

サミュエル・ジョンソンおよびジェイムズ・ボズウェル文献目録』(ナダ

出版センター,2006)に記述されている通りで,その後も「ジョンソンの

ジャーナリスト的側面」を『サミュエル・ジョンソン:その多様なる世界』

(金星堂,2010)に寄稿するなどしている.

推薦文

英文学を習ったこともないのに,それに通じている気になったのは高校三年の夏休中のことであった.それはたまたまその年

読者からの反響

日本における英文学研究の底力をこそ

〜『福原麟太郎著作目録』の出版を祝して〜

悠揚迫らぬ大人であり、碩学でもあった福原麟太郎先生が他界されて、早くも三十有余年になります。昨今は、先生の存在感が徐々に薄れてきていることが案じられ、淋しく思っていましたが、この度、藤井 哲 教授によって、他の追随を許さないであろうと言っても決して過言ではない労作『著作目録』が上梓され、この懸念の払拭に一役かっていただいていることを心から嬉しく思っています。 この高著こそ、私ども、福原先生を同郷の先達として畏敬している者にとりましては、自信と誇りと勇気とを与えていただく最高の贈り物であると受け止め、感謝いたしております。 更にまた、福原先生の英文学研究の原点とも称すべき、書誌学の学統に繋がる学問的成果であるという点に思いをいたす時、両先生の間に、奇しき因縁を感ぜずにはいられません。 わが国の英文学界の古今を通じて、これだけ精緻で大部な『著作目録』を持つことに恵まれた学者または研究者は、恐らく、皆無であろうと推察します。このことは、取りも直さず、私ども郷土の誉れでもあります。福原先生の御霊よ、もって瞑すべし、と唱えながら、改めて、藤井教授のご恩沢に対し篤く御礼を申し上げさせていただきます。 ところで、福原先生の愛弟子であられる外山滋比古先生が、近年は、英文学を始め外国文学について、往年ほどの衆望がないのは、「研究者が外国文学の楽しさを語るのをやめたからではなかろうか。そう考えると、先生の死は、また別の大きな意味をもつ。」と、旧師との永訣を悼まれています。 こうした困難な事情を抱えている現状を少しでも打開していくためにも、また、福原先生のご遺志を継承発展させて文学の進展を図って参るためにも、今後、本書が果たすべき役割は益々大きくなっていくことが期待されます。 この意味において、本書が広く机辺に備えられ、己がじし、福原先生の学恩を静かに味わい発展させていくパイオニアとして活用されることを切に願うものであります。書評

1.福原麟太郎という英文学者がいた(1894〜1981)。東京高等師範学校、東京文理科大学、東京教育大学の教授を歴任し、「実証的方法と文学的感性の調和した学風」(外山滋比古)により学界で重きをなした。「英文学を基盤とせる随筆一般」により日本芸術院賞を受賞するなど随筆家としても知られ、イギリス風の円熟した〈大人の文学〉の味わいが共感を呼び、多くの読者に迎えられた。この本は、そうした閲歴をもつ福原の、全文業と風貌を伝える迫力満点の人物書誌である。

2.著作目録685ページ、人名索引25ページ、タイトル索引43ページ、の3部構成。巻頭に編著者の師・渡部昇一教授の「藤井君の業績を讃える」1ページがある。教授は〈福原英文学〉体験を語り、本書の企てにエールを送る。「はじめに」10ページ、「西暦・和暦対照表」1ページ、「凡例」2ページ、「参照資料目録(抄)」4ページが続く。「はじめに」の内容は、「福原英文学の魅力」「文筆の人として」「その人となり」「新たな目録作成の意義」「『福原麟太郎著作目録』の概要」の5節に分かれ、本書の理解と多面的な利用に誘う。

3.「活字化された彼の文章を網羅的に記述すること」を方針とし、1909年広島県立福山中学校の校友会誌『誠之』に寄稿した「山野の夏」にはじまり、東京高等師範学校、同研究科を経て母校の教壇に立ってから後の、永きにわたる旺盛でたゆみない文筆活動の成果を、発表年月日順に克明に記述する。1981年1月18日の他界の後も、生前発表の諸作品の再録、復刊、文庫化があり、収録期間の下限は2012年に至る。この間約100年、文献総数は7,000件(「はじめに」に記載の概数)にも及び、価値の大小、分量の長短に関わりなく、網羅的に文献探索を推し進め集積した究極の姿を、この一巻に見る。

4.立項された文章のすべてに、執筆意図や背景、内容要旨など、文献の「性格を捉えたコメント」を付す。初出・再録情報の追跡と考証が綿密に行われ、再録項目には、転載の過程における加除修正の異同の詳細を記す。さらに必要に応じて、書評や参考情報を記して、文献の書誌的位相を明らかにする。こうして編集された目録本体には、未確認文献をも、その存在を示唆する典拠を添えて暫定の年(月日)の位置に立項し、後日の確認に備える。また伝記事項や諸家執筆の「福原論」(参考文献)も組み込んで、〈福原麟太郎〉に関する総合的・包括的な編年体の書誌ツールを実現している。

5.「『福原英文学』を次代に伝え、もって英文学の再興を期す!」と、帯文に編集目的を掲げるが、その思いは誠に遠大である。先ずは本書の意義と効用を整理して記してみよう。

(1)〈書誌〉本来の役割。「はじめに」で好例をあげている。同一タイトルの3種の『メリ・イングランド』(文教閣,1934; 吾妻書房,1955; 福武書店,1982)において、初版に続く2冊は単なる再刊ではなく、それぞれが内容構成を異にする本であることを指摘し、収録作品の複雑な出入りや改題の経過、これに伴う本文の異同を解説する。このように福原の作品を、文献単位、図書単位で同定・識別することにより、錯綜した書誌的事情が解明されるが、こうした〈書誌〉に求められる参照機能は、本書により初めて実現した。

(2)〈福原麟太郎〉の全体像の展望。福原を知る同時代の研究者やジャーナリストにより、競うかのように彼の風貌が描かれ、また人名事典その他のレファレンスブックには、彼の名前は欠かすことなく立項されるなど、当代の著名人として、すでに高い評価と信頼を得ているが、それらは、在来の平均的な文献〈参照度〉と印象に基づく福原像であった。しかし、彼の学風のディテールは、本書により今初めて余す所なく開示されたのであり、これを基にした新たな〈福原麟太郎〉像の展望と再評価が望まれる。

(3)図書館情報学の研究資料。福原が発表した〈文章の範疇〉は、論文、随筆のほか、談話、注釈、訳注、翻訳、編纂、監修、共著、等があり、またそれらの発表メディアは、彼の生産性の高さと相俟って、驚くほど多岐にわたる。研究者の生産性と発表メディア選択の関連を分析し、その意義と機能を考察することは、図書館情報学の主要なテーマのひとつであるが、本書は時系列に添って網羅的かつ精密に作られているので、その観点から本書をとりあげ、考察することにより、オリジナルで稔り豊かなケーススタディを提供することになるだろう。

(4)ビブリオグラファーにとっての最高のモデル。この国で制作された書誌的作品の流れの中に本書を位置づけて見た時、文献調査における言葉の真の意味での網羅性の徹底、膨大な文献群を制御しつつ、細部にまで行き届いた仕上げの完成度の高さにおいて、比類のない抜群の出来栄えであることを認めぬ人はいないであろう。実にこの領域の最高ランクの範例が出現したのである。これ以降、新たに書誌・索引を企画し制作を志す者は、本書に示された編集技術の機微と達成に学び、そこに実現されている水準を、ひとつの有力な先行モデルとして評価し、参考にすべきであろう。

編著者藤井哲は、福岡大学人文学部教授。『日本におけるサミュエル・ジョンソンおよびジェイムズ・ボズウェル文献目録』(ナダ出版センター,2006)の著がある。

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)