目次

はじめに

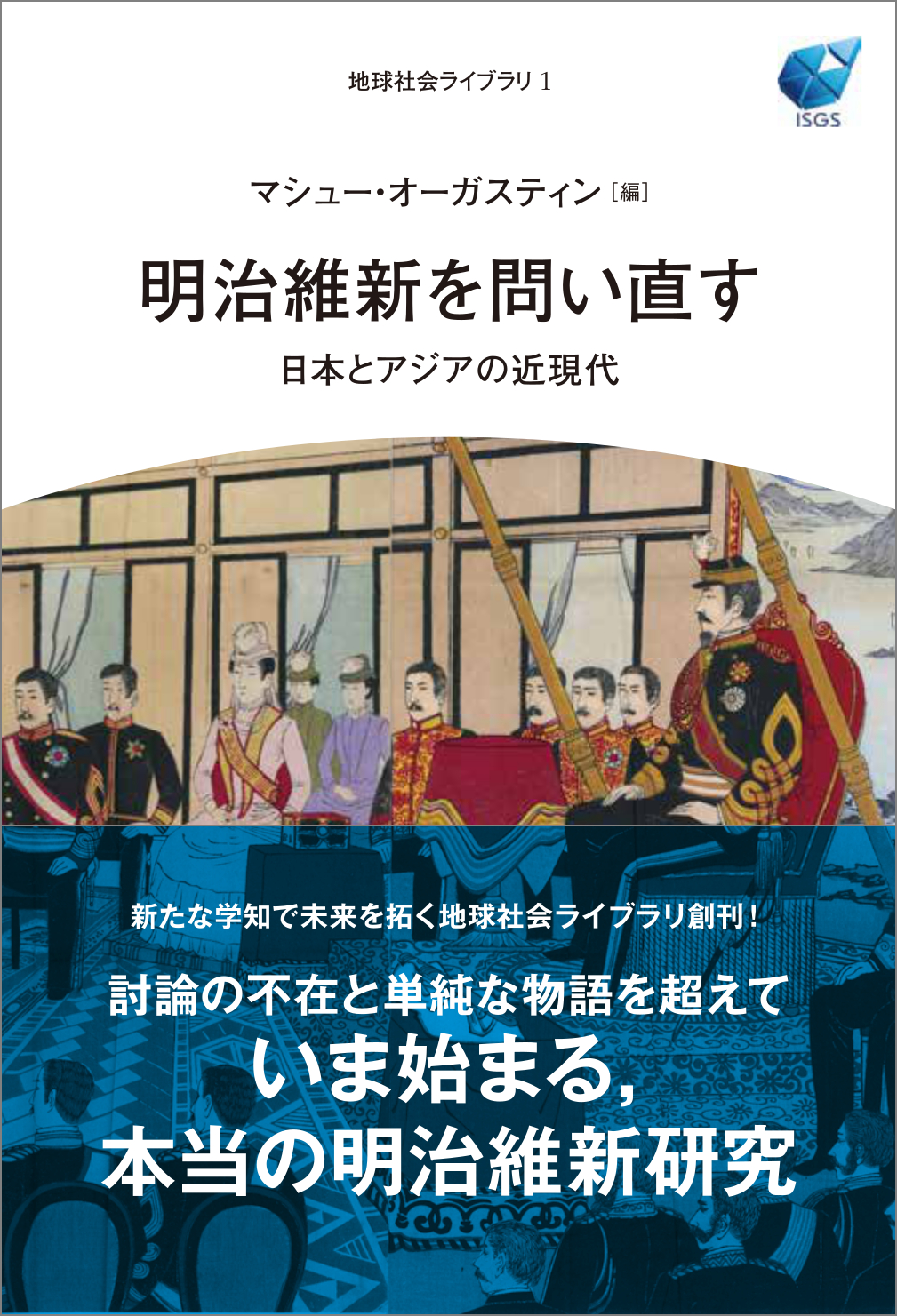

明治維新が意味するもの/本書の目的と構成

第Ⅰ部 明治維新という神話

第1章 単純な物語の危険性 明治維新百五十周年に際して

はじめに

一 公共の場における歴史家

二 単純な物語の危険性

三 長い維新

四 明治という近代の形成

五 地震からの物語

六 現在における維新

第2章 中国から見た明治維新認識

はじめに 明治維新百年(1968年)と百五十年

一 中国における明治維新観の変容

明治維新=アジアの近代化モデル?/日中近代化比較論と同時代性/

現在の中国における明治維新評価/清朝末期の明治維新観/

民国時期の明治維新論──戴季陶の議論/蔣介石の明治維新論/

「歴史戦」における日本の明治維新像/中国における明治維新像の揺らぎ

二 近代日中関係史をいかに描くのか

「日本=近代/清=伝統」を超えて/日清修好条規/日清双方の多様な学びと理解/

日清間の外交・軍事バランスについて/条約改正をめぐる議論

第3章 明治維新の賞味期限 語りの変遷をめぐって

はじめに

一 明治百年と明治百五十年 特別な歴史としての明治維新とその終わり

明治百五十年の〈理念〉/明治百年との違い

二 二つの引照基準 明治の終わりと昭和の初め

明治を共に生きる?/維新を知らない子供たち/原点史観

三 戦後ナショナリズムと維新観 顚倒の修正

竹内好における明治維新とナショナリズム/アジアの〈革命〉とナショナリズム/

藤田省三と「維新の精神」

おわりに 明治百五十年への視点

第Ⅱ部 連鎖する革命

第4章 清末中国の政治改革と明治維新

はじめに

一 黄遵憲の明治維新観

二 康有為の明治維新観

三 梁啓超の明治維新観

四 明治近代国家の諸施策と戊戌の変法

おわりに

第5章 日本・チベットの邂逅と辛亥革命 チベット仏教圏の近代と日本仏教界

はじめに

一 チベット仏教圏の広がりと清朝

チベット仏教の成立と展開/モンゴル・満洲への拡大と「ダライ・ラマ」

二 ダライ・ラマ13世と日本

日露戦争下での接触/明治日本の仏教界とチベット/寺本婉雅とチベット/

ダライ・ラマ13世の五台山・北京訪問と寺本婉雅

三 辛亥革命と日本・チベット関係

おわりに

第6章 十月革命と明治維新

はじめに

一 現代ロシアにおけるロシア革命への評価

二 大正期日本におけるロシア革命の受容と明治維新の再評価

二月革命/十月革命/近代化革命としての明治維新とロシア革命

おわりに

第Ⅲ部 押し寄せる近代

第7章 接続される海 幕末の九州、瀬戸内海、日本

はじめに

一 開港と水路情報

二 長崎における海軍伝習と測量

三 接続される九州・瀬戸内海の航路

四 瀬戸内海封鎖の可能性

おわりに

第8章 日本帝国と沖縄近代 帝国化の起点と同化主義の問題を中心に

はじめに

一 問題意識の敷衍

二 帝国にして皇国たる日本

三 帝国化の起点

四 沖縄の同化、日本帝国の同化主義

おわりに

第9章 真杉静枝と坂口䙥子の台湾表象 「自伝的小説」に描かれた日台植民地史

はじめに

一 「家族史」としての植民地台湾 真杉静枝の「花樟物語」三部作

「花樟物語」にみる在台日本人像/「花樟」と植民地台湾

二 「自己表象」と植民地台湾 坂口䙥子の「蟷螂の歌」

植民地台湾への自己投影/「支配者」と「被支配者」との機微/

台湾プロレタリア作家 楊逵と葉陶夫婦像

おわりに

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)