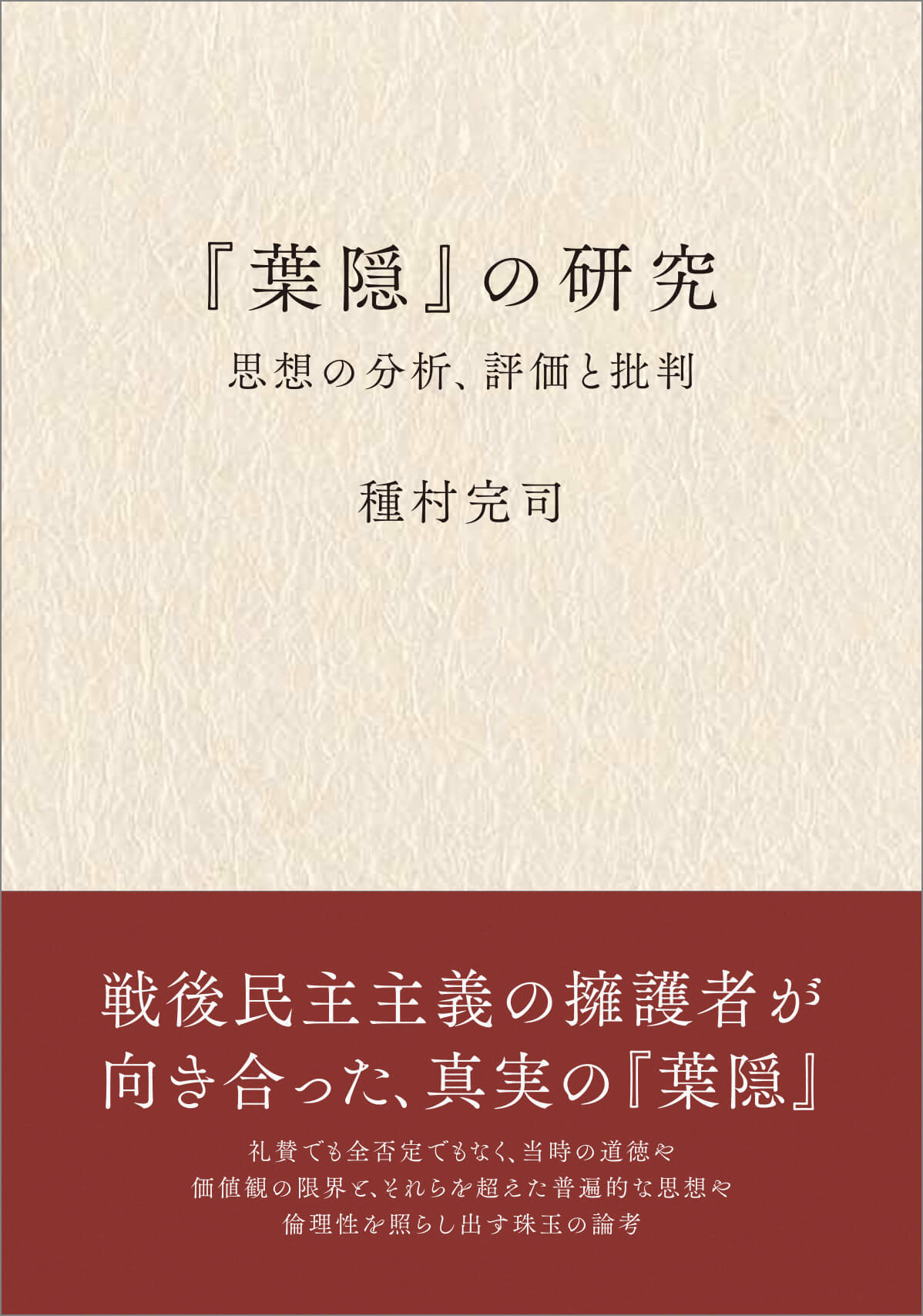

『葉隠』の研究 思想の分析、評価と批判

内容紹介

武士道の名著といわれる『葉隠』は、戦国武士の精神をもちつつ徳川太平の世を生きぬかざるをえなかった、側奉公侍の苦悩と悲哀を表現した歴史的文書であった。本書は、『葉隠』の著者山本常朝が、新しく再設定された人生目的のもとで、時代に即応した武士道と奉公人道をどのように構想し実践したかを、さまざまな側面から解き明かすものである。

第一章から第六章では、山本常朝・田代陣基の記述に即した著者自身による『葉隠』の思想的分析・解釈が示される。「死の覚悟」や「死狂い」の主旨と特異性、主君への滅私奉公を軸とする献身道徳、常朝の死生観や性意識(忍ぶ恋と主従道徳)、没我的服従の中での侍の自主・自律、侍の戦士性と文官性との相克、当時の武士の宗教性と無神論性などを取り上げ解明する。

第六章から第九章では、古川哲史、奈良本辰也、三島由紀夫、和辻哲郎、相良亨、丸山眞男、松田修、山本博文、小池喜明などの研究者や作家による葉隠論に対する歴史的倫理的な検討と評価を行なう。それぞれの論者の葉隠論の主な特徴、葉隠理解の長所・問題点を指摘し、その上で『葉隠』の全体像を、武士道と奉公人道の両側面をもとに構築することの必要性を訴える。

第十章では総括的に、『葉隠』の現代的意義、継承すべき思想内容について再考する。

総体として、「死の覚悟」をキーワードとする『葉隠』の多面的かつ矛盾的性格をとらえ、礼賛にも全否定にも傾斜することなく、この書を現代でも活かすための方途を探ろうとするものである。

目次

はじめに

第一章 献身道徳のゆくえ

一 『葉隠』における「死の覚悟」と「死狂い」

二 狂気の諸事例とその評価

三 「御恩ー奉公」関係の変容と「献身」の道徳

四 献身道徳と「忍ぶ恋」

五 献身道徳と「諫言」

第二章 「死生」観と「性」意識

一 異端と正統における「死の覚悟」の差異

二 泰平期での生死をめぐる危機

三 生のはかなさ、世の無常への諦観

四 「性」に関する意識(その一) 「衆道」の理念と現実

五 「性」に関する意識(その二) 男女道徳

第三章 武士の「自律」と「服従」

一 幕藩体制期の武士の「自律」と「服従」の相克

二 『葉隠』にみられる「自律」の諸様相

(一) 死生観における自律

(二) 日常における自律、人生を通しての自律

(三) 自律にともなう立居ふるまい、あるべき風貌

三 『葉隠』にみられる「服従」の諸様相

(一) 主君への奉公

(二)「家」・「藩」への忠誠

(三) 一生の奉仕、主体的・意志的な服従

第四章 武士の宗教性と非宗教性

一 武士による神仏への崇敬、および神仏の相対化

二 呪術・占いにたいする不信、神秘主義への懐疑

三 運命の受容、仏教的価値観の肯定

四 常朝の「慈悲」論

五 慈悲は「高上の賢智」か

六 葉隠武士道と佐賀仏道

第五章 鈴木正三の思想と『葉隠』

一 「死の覚悟」をめぐる主張 「死習い」と「死狂い」

二 主君への滅私奉公、家職の没我的遂行をめぐって

三 「利根知」の否定、「分別と無分別」の評価をめぐって

四 正三の独自思想 常朝に継承されなかった諸側面

(一)「心身不浄観」の是非について

(二) 追腹批判と輪廻思想

(三) 神仏同体説、国家による仏法再興の構想

第六章 『葉隠』の歴史的倫理的評価について(その一)

はじめに

一 大隈重信と葉隠武士道

(一)「奇異なる書」という評価

(二) 伝統的権威と葉隠主義

(三) 葉隠武士道と近代

二 肯定的評価の論者たち

(一) 葉隠精神を「隠し奉公」と「殉死」のうちに捉える説(古川哲史)

(1)「死ぬ事」の意味

(2)「隠し奉公」と「殉死」の称揚

(二)「狂と美」の思想を『葉隠』の真骨頂とみなす説(奈良本辰也)

(1)「死狂い」の中の狂

(2) 死を想定した「美」

(3) 現代における「狂」の意義とは

(三)『葉隠』のうちに「死の選択による自由の実現」を捉える説(三島由紀夫)

(1) 死の選択とギリギリの意志自由

(2) 葉隠精神と特攻隊員の精神

(3)『葉隠』の中の矛盾 不条理性と実用性、死の肯定と生の肯定

(4)『葉隠』の矛盾を生みだす真の根拠

第七章 『葉隠』の歴史的倫理的評価について(その二)

三 分析的共感的評価の論者たち

(一)『葉隠』に「献身道徳」の理想型を見る説(和辻哲郎)

(1) 葉隠武士道の源泉としての「坂東武者の習い」

(2)「御恩と奉公」関係の理念と現実

(3) 戦国武士の武道と「死の覚悟」

(4) 和辻による『葉隠』の評価とその一面性

(二)『葉隠』の内奥に潜む諸矛盾に共鳴する説(相良亨)

(1)「主君への献身」と「死の覚悟」とを結合する解釈

(2) 主従関係の枠内の武士と、それに包摂されない武士

(3)「分別」の否定と「無分別」の否定

(4)「死ぬ事」の両義性

(5) 主従関係の永遠性と「無常・夢幻」観念

(6) 相良の葉隠武士道論の特色

(7) 相良の葉隠武士道論の問題点と限界

(8) どのような「対決」が必要なのか

第八章 『葉隠』の歴史的倫理的評価について(その三)

四 分析的批判的評価の論者たち

(一)『葉隠』のうちに戦国武士道の思想的純粋培養を見る説(丸山眞男)

(1) 戦国武士道の政治的倫理的諸特性

(2) 葉隠的「曲者」の原型としての戦国期「豪傑」像

(3) 丸山による葉隠武士道の本質規定

(4)『葉隠』における種々の逆説性の剔抉

(5) 丸山葉隠論の一面性と問題点

(二)『葉隠』のうちに文官的武士の計算高さや不当な他者批判を見る説(松田修、山本博文)

(1) 常朝の文官的性格と主君への忠の特徴

(2) 常朝が回避し隠蔽した諸事実と常朝の計量・計算の精神

(3) 側奉公の文官的武士と戦国時代の武士

(4)「嫉妬」感情に由来する他者批判

(5) 松田説・山本(博文)説の評価、疑義と問題点

第九章 『葉隠』の歴史的倫理的評価について(その四)

五 分析的共感的評価の論者たち(追加)

『葉隠』の本質を武士道ではなく「奉公人」道のうちに捉える説(小池喜明)

(1) 奉公の極意への悟り

(2)「小身無足」身分からする「奉公名利」論

(3)「奉公人」道における「死の覚悟」

(4)「志の諫言」の真意の解明

(5) 没我的忠誠の中での家臣の自律的・批判的態度

(6) 小池葉隠論の難点・問題点

(7) 武道・武篇の堅持、武士道精神の継承に関する心構え

(8) 小池による常朝流「奉公人」道の評価および批判について

(9)『葉隠』の思想史的意義の在りかをめぐって

第十章 『葉隠』と現代

一 『葉隠』を現代においてどう受けとめるべきか

二 『葉隠』の中に現代でも通用する主張・思想はあるか

(一) 葉隠道徳の部分的な評価・活用について

(二) 葉隠思想の再評価について

あとがき

索 引

著者紹介

種村完司(たねむら かんじ)

京都大学文学部、京都大学大学院博士課程を経て、1977年以降、鹿児島大学教育学部で

講師、助教授、教授を務める。1996年、博士(社会学)号を取得[一橋大学社会学部]。

鹿児島大学副学長(2003~2007)、鹿児島県立短期大学学長(2010~2016)を歴任。

現在、鹿児島大学名誉教授、および鹿児島県立短期大学名誉教授。

主な著書

『近世の哲学者たち』共著 三和書房 1979年

『哲学のリアリティ』共著 有斐閣 1986年

『「豊かな日本」の病理』共著 青木書店 1991年

『知覚のリアリズム 現象主義・相対主義を超えて 』単著 勁草書房 1994年

『心─身のリアリズム』単著 青木書店 1998年

『コミュニケーションと関係の倫理』単著 青木書店 2007年

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)