人文科学

若者言葉の研究

- 定価 3,300円(税率10%時の消費税相当額を含む)

生きている言語は常に変化し続けています。現代日本語も「生きている言語」であり、「変化」を続けていると考えられます。では、この「変化」とは何でしょうか。これまで現代日本語の若者言葉に見られる現象は「乱れている」と言われてきました。文化庁の「国語に関する世論調査(平成19年)」でも、「今の国語は乱れていると思うか」という問いに対し、「乱れていると思う」という回答は79.5%に上りました。 しかし、本当に若者言葉は「乱れ」ているのでしょうか。もしそうだとしたら、どのように「乱れ」ているのでしょうか。言...

語りの断層

- 定価 5,720円(税率10%時の消費税相当額を含む)

本書は、国境線が幾度も引き直され、民族・文化・言語の混成が進んだポーランド北部・西部国境地帯が、社会主義末期ポーランドからドイツ連邦共和国へ移住した人々の文学において、いかに表象されうるかを論じている。研究対象とするのは、1950年代半ばから60年代、旧ドイツ領にあたるポーランド北部・西部国境地帯に生まれ、ポーランド語を母語とする人々である。冷戦末期の1980年代ポーランドから西ドイツへ移住した彼らは、冷戦終結後、各人各様に移動と定住を繰り返しつつ、ドイツ語ないしポーランド語で創作に従事している...

古典インドの議論学

- 定価 6,930円(税率10%時の消費税相当額を含む)

中世インドの思想家たちによる自由闊達な議論はインド思想史の発展を促した。インドにおける議論学の歴史は古代ギリシャから続く西洋の議論学の歴史に匹敵する。連綿と続く議論の伝統を下支えしたのは、古くより議論学の体系を有するニヤーヤ学派や仏教徒に他ならない。本書は、インドの知的伝統のダイナミズムを議論学の側面から考察するものである。主資料として9〜10世紀にカシミールで活躍したニヤーヤ学派の学匠バッタジャヤンタによる哲学巨編『ニヤーヤマンジャリー(論理の花房)』を取り上げ、未だ翻訳研究すら存在しない「議...

Labels at the Interfaces

- 定価 6,600円(税率10%時の消費税相当額を含む)

生成文法最初期から投射という名前で存在しているラベルは、近年のラベル理論においてはインターフェイスへの解釈上の指示を与える役割を担うとされている。しかし、これまでのラベル理論及び生成文法研究において、ラベルが具体的にどのような解釈上の役割を担うのかは明らかにされてこなかった。本書は、句構造文法以来所与のものとして構造に与えていた投射/ラベルの様々な役割を提案し、ラベルに理論的、経験的観点から新たな意義を与えることを目指す。同時に、ラベルと並んで生成文法の原初的な操作、概念として、併合及び集合形成...

第3インタナショナルへの道

- 定価 7,480円(税率10%時の消費税相当額を含む)

著者のインタナショナル(国際社会主義)史研究は、1919年3月コミンテルン創立大会への西欧からの数少ない出席者のひとりとして知られるオランダ社会主義者兼土木技師S.J. リュトヘルスの国際的活動への一国史的な枠組みを超えた追跡調査を手がかりに、『リュトヘルスとインタナショナル史研究』より始まった。4冊目の著作となる本書によって、ようやくコミンテルン創設という本テーマのクライマックスにまで辿り着いた。第1次世界大戦勃発によって第2インタナショナルが事実上「崩壊」したあと起こった国際反戦社会主義運動...

形と形が出合うとき

- 定価 7,920円(税率10%時の消費税相当額を含む)

本書は、韓国語の形態音韻論的現象を研究の俎上に載せ、その態様を描出せんとするものである。音素、音節、形態素、単語 形と形 がおのおの接合すると、いかなる現象が生起し、その背後にはいかなる原理が伏流しているのか。これまで存在自体は知られていても、十分には考検されてこなかった現象群を具に剖析することによって、韓国語の興味深い様々な言語事実を精緻に焙り出すことが本書の目的である。何故に形態音韻論を韓国語において問うのか その解は分明である。日本列島周辺の言語を見渡してみても、現代韓国語は形態音韻...

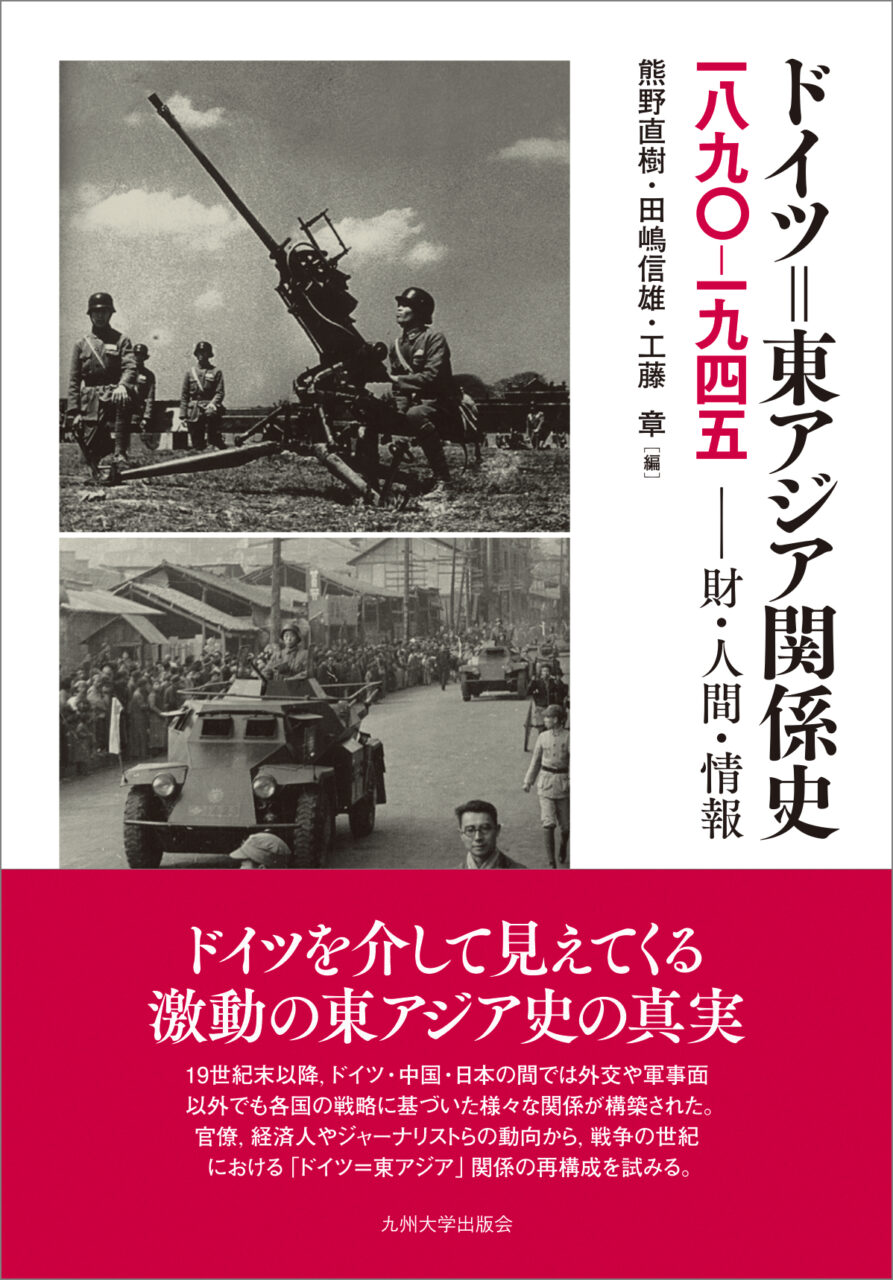

ドイツ=東アジア関係史 1890-1945

- 定価 6,820円(税率10%時の消費税相当額を含む)

1940年に日本と軍事同盟の関係を築く以前に、ドイツはそもそも中国との間に広範な通商関係を持っていた。とりわけ第一次世界大戦後に中国における植民地を失うことになったドイツにとっては、武器の販路や天然資源の供給元として中国は依然として重要な存在であった。また中国にとっても進出の野心を強めつつある隣国の日本に対してドイツとの関係強化を図ることは必然の流れであった。本書は、帝政ドイツ・ヴァイマル共和国・ナチスドイツ、清朝・中華民国・「満洲国」、そして日本(大日本帝国)と、国家の形態や国家間の関係はさま...

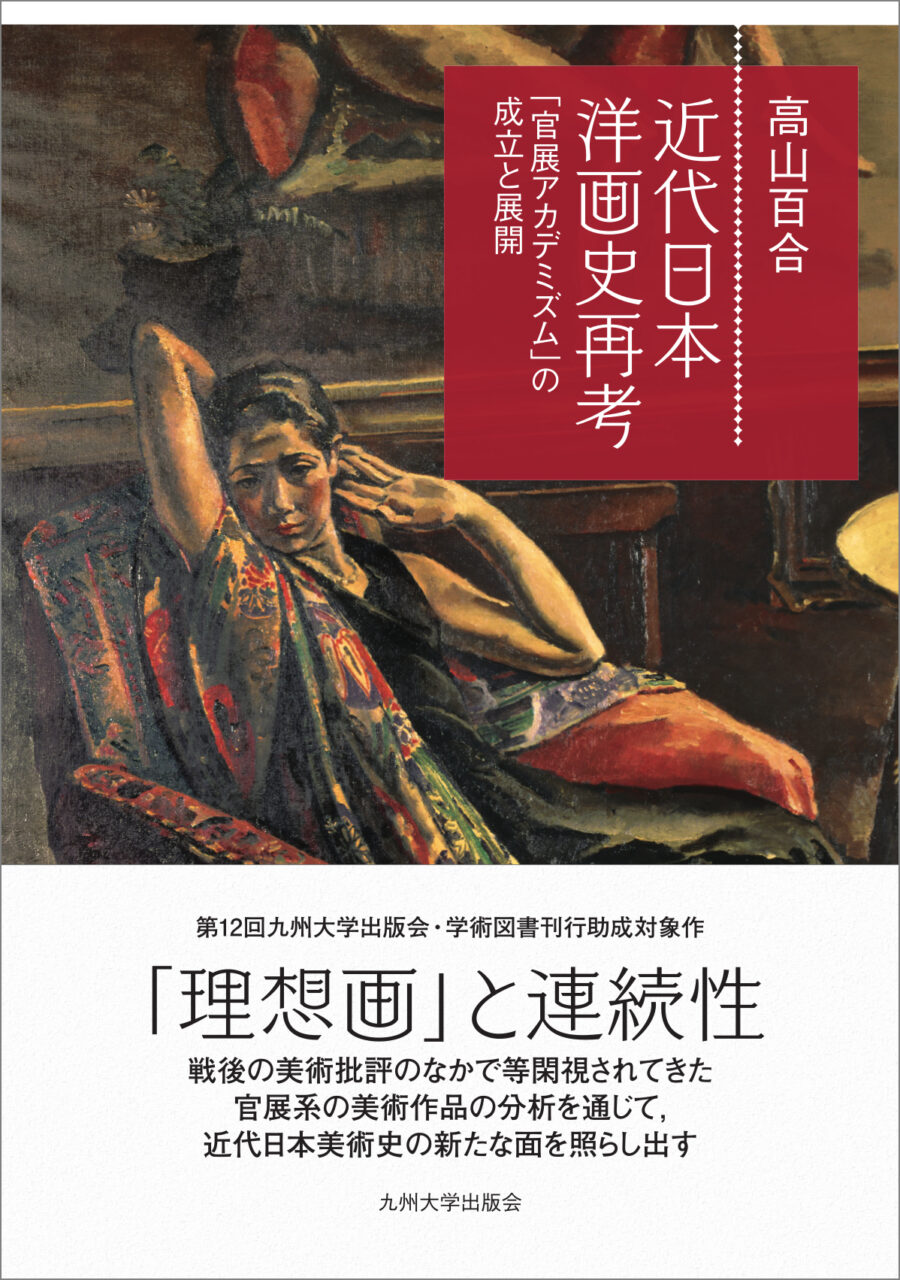

近代日本洋画史再考

- 定価 4,950円(税率10%時の消費税相当額を含む)

明治40年の文部省美術展覧会開設以降に確立され、その後の美術史や美術運動史のなかで、功罪含めてつねに大きな影響力を持ち続けた主流としての「官展アカデミズム」は、戦後日本の美術批評において、個性を欠いた類型的な作品群としてしばしば否定的に捉えられ、長らく等閑視されてきた。そのような評価の偏りを踏まえ、本書では、岡田三郎助、中澤弘光、中村研一という「官展アカデミズム」の直系ともいうべき三人の作家による代表的な官展出品作(岡田三郎助《水浴の前》(大正5年、第10回文展)、中澤弘光《かきつばた》(大正7...

野生の文法(グラマー)

- 定価 4,620円(税率10%時の消費税相当額を含む)

「野生のなかにこそ世界を保存する力がある」ソローの野生論「ウォーキング」のもっとも知られた一節である。ソローの野生論は、野生という概念を中心として文化の活力と健全性、そして人間の全き成長について論じたものであった。従来、自然詩人、シンプルライフの実践家とみなされたソローを「野生」という鍵概念に注目して読み直し、さらに環境活動家ジョン・ミューア、現代詩人ゲーリー・スナイダーに与えた影響を考察する。「わたくしが関心を抱くのは、思想(グラマー)としての「野生」の問題であり、その系譜学である。別の言い方...

夕闇の時代

- 定価 7,920円(税率10%時の消費税相当額を含む)

第一次大戦をヨーロッパ文明の衰亡の過程として受け止めた大部分のイギリス人は、戦争を勝利で終えたにも関わらず、不安と恐怖と黙示録的幻想をもちつづけ、危機の言説を形成した。終戦は新しい時代のはじまりというよりも、むしろもっと恐ろしい災禍へ向かう通過点として捉えられたのだった。災禍を未然に防ごうと、大規模な反戦運動が展開され、歴史学、経済学、心理学、生物学、遺伝学などの一連の科学者は戦争の原因を究明しようとした。トインビー、ホブソン、ケインズ、ウェブ夫妻、フロイト、ハクスリー兄弟、ウェルズら著名な知識...