学術図書刊行助成

『九州大学出版会・学術図書刊行助成』は、小会に加盟する大学における学術研究成果のうち、学術的価値が高く、独創的であり、これまで未刊行の研究成果に対し、その刊行を助成することにより加盟校の学術研究成果を社会に還元し、広く学術の発展に資することを目的としたものです。

例年4月から5月にかけて募集を行い、8月に結果を発表いたします。これは日本学術振興会の科学研究費補助金(研究成果公開促進費)のスケジュールを考慮したもので、どちらの助成にも応募できるようにスケジュールを組んでいます。

詳細は下記の「第17回 募集要項」等をご参照ください。

第17回 募集要項 申請書(pdf, word) 推薦書(pdf, word) 応募カード(pdf, word)

第16回(令和6年)

『内村鑑三 再臨の風景 臨りつつあるイエスと生命の水の河 』

小林孝吉(九州大学学位取得者)

『社会システム理論からみた学校・家族・教育学 教育を動態として捉えるために 』

鈴木 篤(九州大学大学院人間環境学研究院准教授)

『韓国教員社会の法社会学 教員労働組合と専門職教員団体の拮抗と連携 』

鄭 修娟 (九州産業大学国際文化学部専任講師)

第15回(令和5年)

採択書目なし

第14回(令和4年)

『清代北京の首都社会 食糧・火災・治安 』

堀地 明(北九州市立大学外国語学部教授)

『サービス論争の300年 欲求の視点に基づく一般理論の提案 』

高 晨曦(九州産業大学経済学部講師)

第13回(令和3年)

『「民」を重んじた思想家 神田孝平 異色の官僚が構想した、もう一つの明治日本 』

南森茂太(長崎大学経済学部准教授)

『中世玄界灘地域の朝鮮通交』

松尾弘毅(九州大学学位取得者)

『朝鮮前期の国家と仏教 僧尼管理の変遷を中心に 』

押川信久 (九州大学学位取得者)

第12回(令和2年)

『形と形が出合うとき 現代韓国語の形態音韻論的研究 』

辻野裕紀(九州大学大学院言語文化研究院准教授)

『野生の文法 ソロー、ミューア、スナイダー 』

高橋 勤(九州大学大学院言語文化研究院教授)

『近代日本洋画史再考 「官展アカデミズム」の成立と展開 』

高山百合 (九州大学学位取得者)

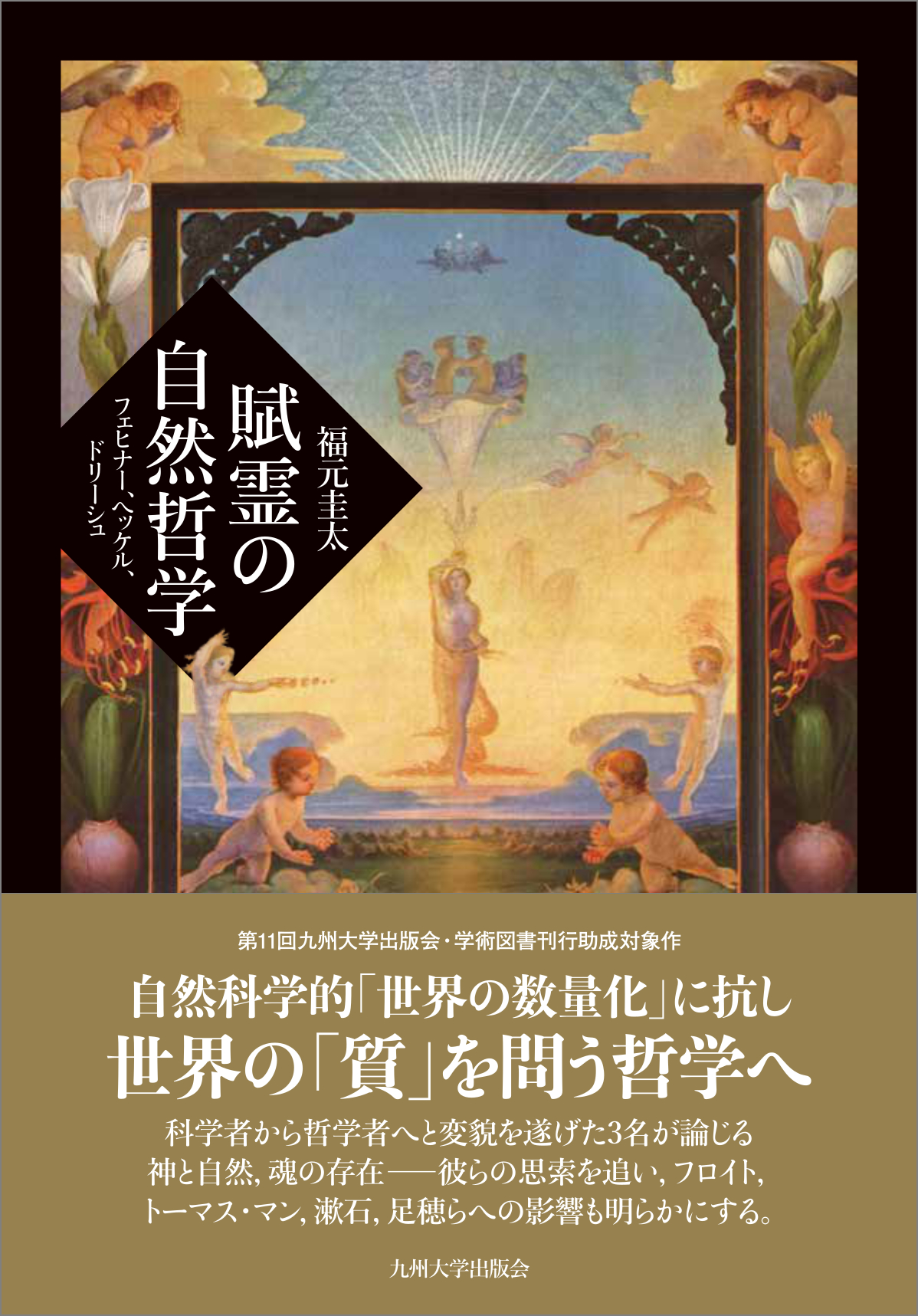

第11回(平成31年)

『土器製作技術からみた稲作受容期の東北アジア』

三阪一徳(九州大学学位取得者)

『賦霊の自然哲学 フェヒナー、ヘッケル、ドリーシュ 』

福元圭太 (九州大学大学院言語文化研究院教授)

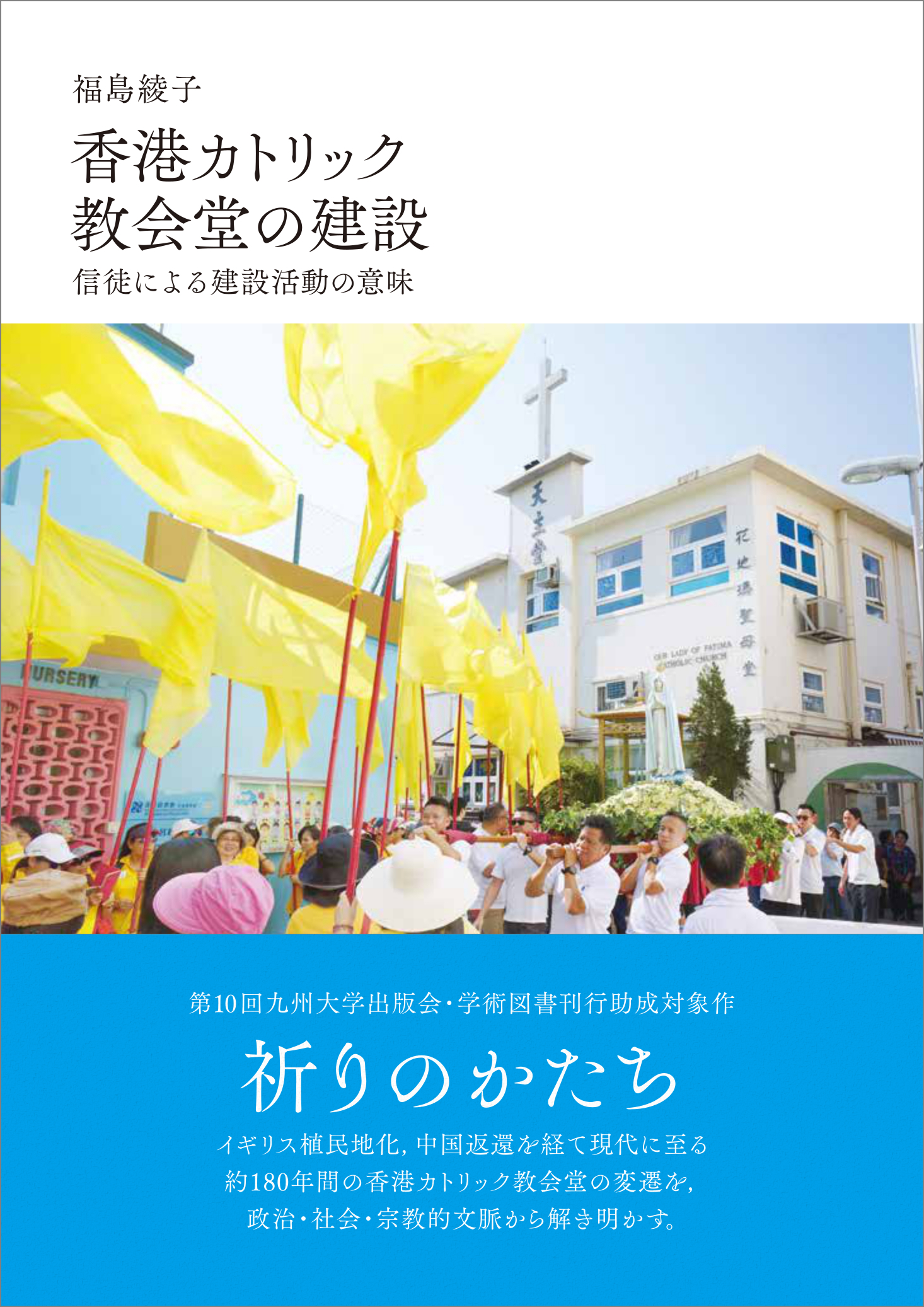

第10回(平成30年)

『香港カトリック教会堂の建設 信徒による建設活動の意味 』

福島綾子(九州大学大学院芸術工学研究院助教)

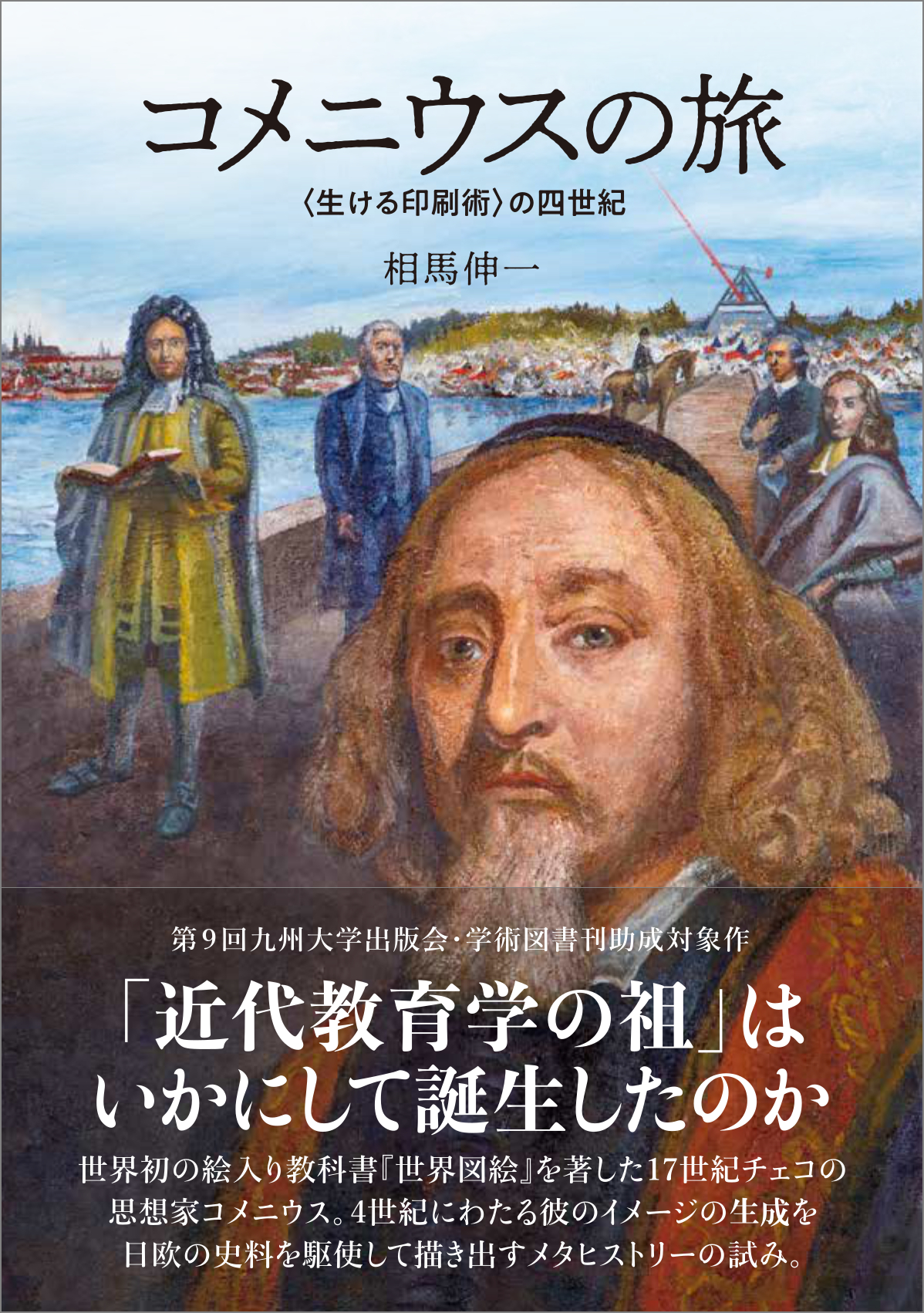

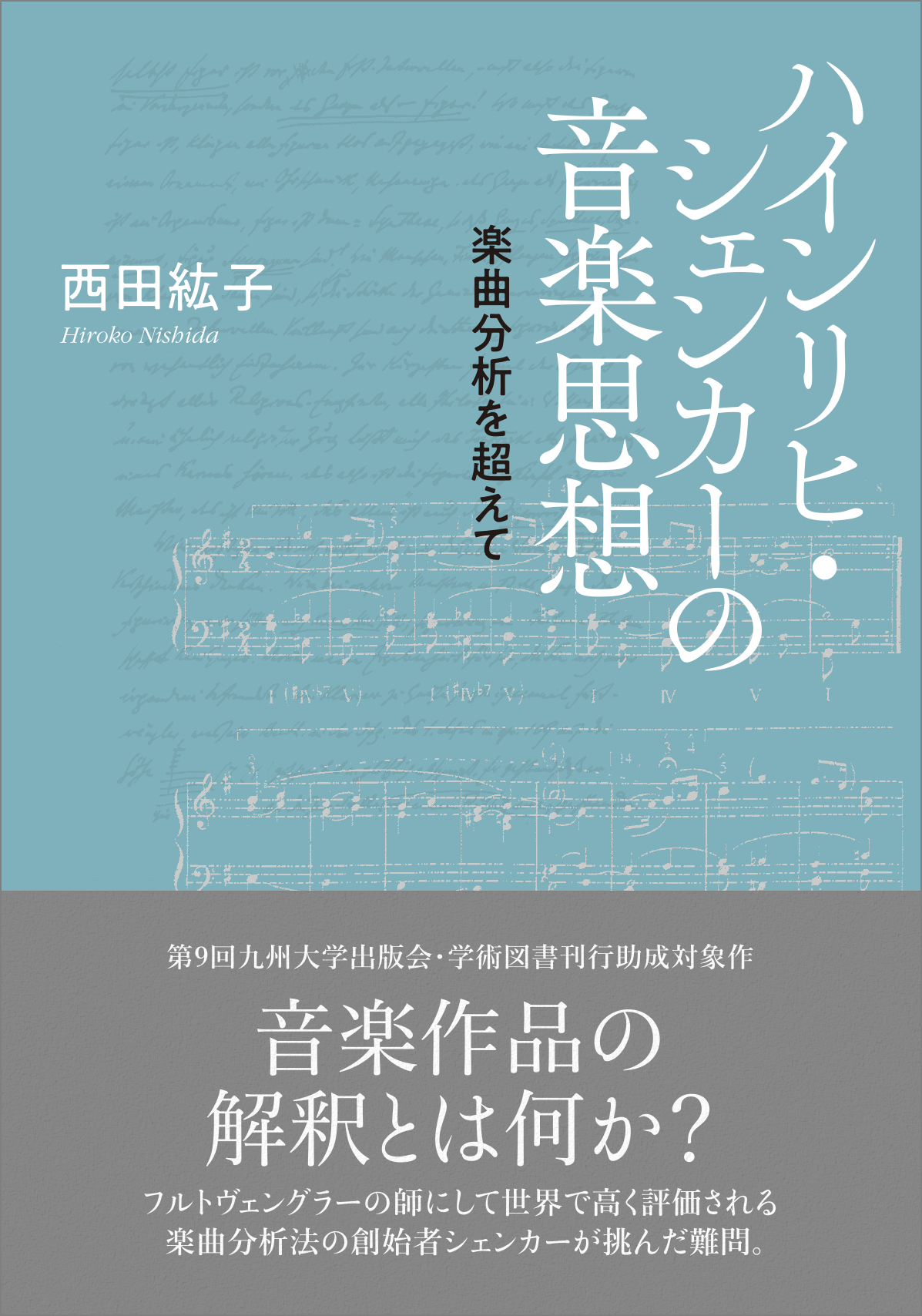

第9回(平成29年)

『コメニウスの旅 〈生ける印刷術〉の四世紀 』

相馬伸一 (広島修道大学人文学部教授)

『ハインリヒ・シェンカーの音楽思想 楽曲分析を超えて 』

西田紘子 (九州大学大学院芸術工学研究院助教)

第8回(平成28年)

『トルコ語と現代ウイグル語の音韻レキシコン』

菅沼健太郎 (九州大学学位取得者)

第7回(平成27年)

『魯迅 野草と雑草 』

秋吉 收 (九州大学大学院言語文化研究院准教授)

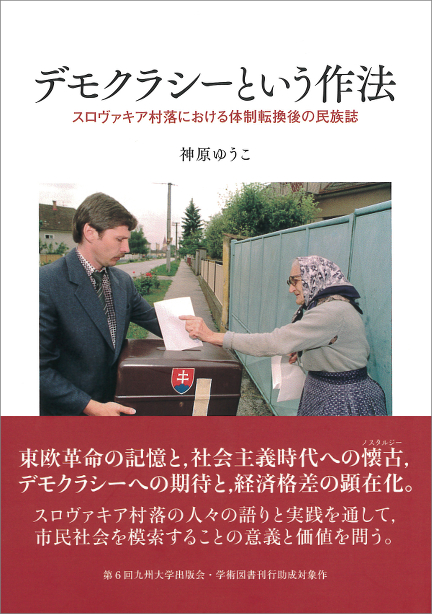

第6回(平成26年)

『デモクラシーという作法 スロヴァキア村落における体制転換後の民族誌 』

神原ゆうこ (北九州市立大学基盤教育センター准教授)

第5回(平成25年)

『近代文学の橋 風景描写における隠喩的解釈の可能性 』

ダニエル・ストラック (北九州市立大学外国語学部准教授)

『知覚・言語・存在 メルロ=ポンティ哲学との対話 』

円谷裕二 (九州大学大学院人文科学研究院教授)

第4回(平成24年)

『フィヒテの社会哲学』

清水 満 (北九州市立大学学位取得者)

第3回(平成23年)

『漱石とカントの反転光学 行人・道草・明暗双双 』

望月俊孝 (福岡女子大学国際文理学部教授)

第2回(平成22年)

『弥生時代の青銅器生産体制』

田尻義了 (九州大学学位取得者)

『沖縄の社会構造と意識 沖縄総合社会調査による分析 』

安藤由美・鈴木規之 編 (ともに琉球大学法文学部教授)

第1回(平成21年)

『道化師ツァラトゥストラの黙示録』

細川亮一 (九州大学大学院人文科学研究院教授)

『中世盛期西フランスにおける都市と王権』

大宅明美 (九州産業大学経済学部教授)

※執筆者の肩書きは助成決定時のものです。