生と死の探求

- 定価 2,200円(税率10%時の消費税相当額を含む)

「生まれ,死ぬ」という普遍的な問題に対して,九州大学文学部の教員が,各分野それぞれの視点から,大学生に分かりやすく説く。文学部で2011年度に150人以上の聴講学生を集めて行われた人気の授業を踏まえ,さらに内容を充実させて出版。東アジア・南アジア・西アジアという地域の視点から,また,新旧の美術作品や墓という具象物から,また,洋の東西の文学から,生死がどのように捉えられてきたのかを明らかにする。序と結では,哲学・宗教学の視点から,問題を全体的・普遍的に見直す。生と死という時代のテーマを正面から見据...

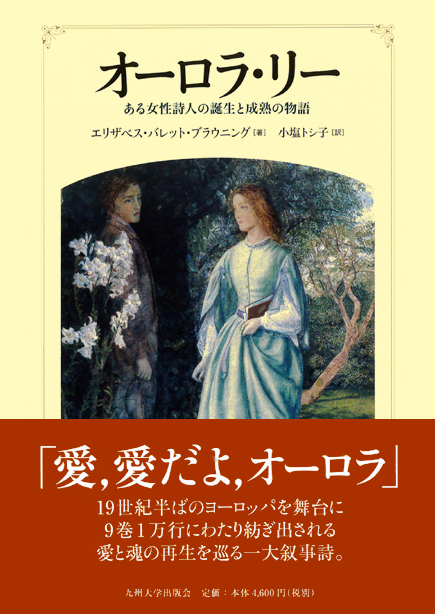

オーロラ・リー

- 定価 5,060円(税率10%時の消費税相当額を含む)

時代は繁栄と貧困が際立つ対比をなすヴィクトリア時代。 ロンドン~パリ~トスカーナと舞台を移しながら繰り広げられる,3人の愛と別れ,そして感動のクライマックス。該博な古典の知識と思索を重ね19世紀イギリス詩壇で一世を風靡し,女性解放思想の旗頭ともなったエリザベス・バレット・ブラウニングの代表作の一大叙事詩が今ここに蘇る。 オーロラ・リー 幼くしてイギリス人とイタリア人の父母を失うも,自立と芸術の道を選んだ新進女流作家。ロムニー・リー オーロラの従兄で,先祖伝来の恵まれた地位と財産を貧民救...

麻生太吉日記 第二巻

- 定価 11,000円(税率10%時の消費税相当額を含む)

第二巻(1917(大正6)~1922(同11)年)においては、太吉が炭鉱業と同様に心血を注いだ電力事業がいっそうの展開を見せ、大分県下で水力開発の執念が実る。また飯塚にも及んだ米騒動や、伊藤傳右衛門と柳原白蓮の離婚騒動について言及がされる。巻末には大正8年の飯塚町の絵地図および大正12年の九州水力電気株式会社の電気供給区および電気系統図を収録。 (さらに…)

ゲームと情報の経済分析[応用編]

- 定価 5,280円(税率10%時の消費税相当額を含む)

多くの国々で翻訳されている Games and Information の原著第4版の第1部を基礎編として,第2・3部を応用編として刊行。本書はゲーム理論の方法を積極的に取り入れ,情報の経済学の基本から最新のトピックスまでを,身近な例を使って説明した情報の経済学の定評あるテキストである。経済学はいうまでもなく,社会科学を学ぶのに必要な基礎的視点を養うために大変有用である。大胆な構成と興味深い例示によって,現代社会における人々の行動,制度の在り方などについて一層の理解を深めることができる。今回の改...

「青き清浄の地」としての里山

- 定価 1,980円(税率10%時の消費税相当額を含む)

著者自身による豊富な実例を挙げつつ,最近のフィールド調査結果や数理生態学などの理論的分析に基づいて「里山は自然生態系と比べても生物多様度が高い」という生態学的知見をまず提供する。次にこれを受けて「人間は自然環境に弊害である」という価値基準を批判し,未来に再び「自然と人間の良い関係」を実現するための礎としての里山論を提唱する。ここで里山は,宮崎駿の漫画「風の谷のナウシカ」に描かれたユートピア「青き清浄の地」へと抽象化され,彼が作品に込めた願いへの肯定的な解答になっていく。自然保護・環境保全活動の関...

漱石とカントの反転光学

- 定価 7,040円(税率10%時の消費税相当額を含む)

「カントの超絶唯心論がバークレーの超絶実在論にどうだとか云つたな」。『三四郎』の問いから「則天去私」へ解釈の補助線を引いてみる。そして「経験的実在論にして超越論的観念論(カント)」から「明暗双双」に深まりゆく言語批判的な世界反転光学の道と、巽軒井上・西田・ジェイムズの形而上学的実在論との根本差異を凝視する。ここにプラトン=デカルト的な二元思考を革命的に転覆する、漱石の〈生死一貫〉のリアリズム詩学の源泉がある。 銀地のカバーに、黒地の帯。そこに銀文字で綴った上の紹介文からも読み取れる...

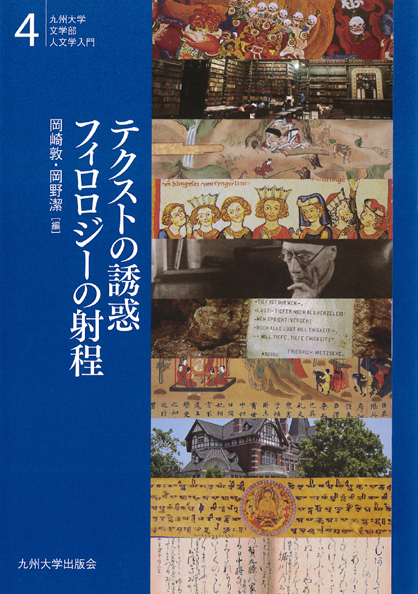

テクストの誘惑 フィロロジーの射程

- 定価 2,200円(税率10%時の消費税相当額を含む)

私たちは,いま,書物や情報をめぐる大きな変容のただ中にいる。インターネットの急速な発展は,紙媒体からデジタルへというメディアの変化だけではなく,テクストの読み方から人々のコミュニケーションにいたるまで,従来は想像もできなかった新たな地平を開こうとしているかのようにみえる。 ところで,情報やその意味をめぐって,人類は,太古の昔から多くの思索と経験を積み重ねてきた。なかでも,いくつかの地域で,今日「人文学」として認知されるに至った知の分野においては,とりわけ文字媒体に定着された情報の性格判定,読解...

自治体病院の経営改革

- 定価 1,980円(税率10%時の消費税相当額を含む)

現在、我が国の自治体病院は医療崩壊の危機に瀕しており、その改革には医療政策など、外部からの改革とともに医療経営の向上による内部からの改革が求められている。臨床医の経験を持ち、各地の自治体病院経営にも携わってきた著者が、経営戦略論に基づいた病院経営改革の様々な実践例を報告するとともに、医療経営全般にも提言を行う。病院経営者・行政関係者必読の書。 (さらに…)

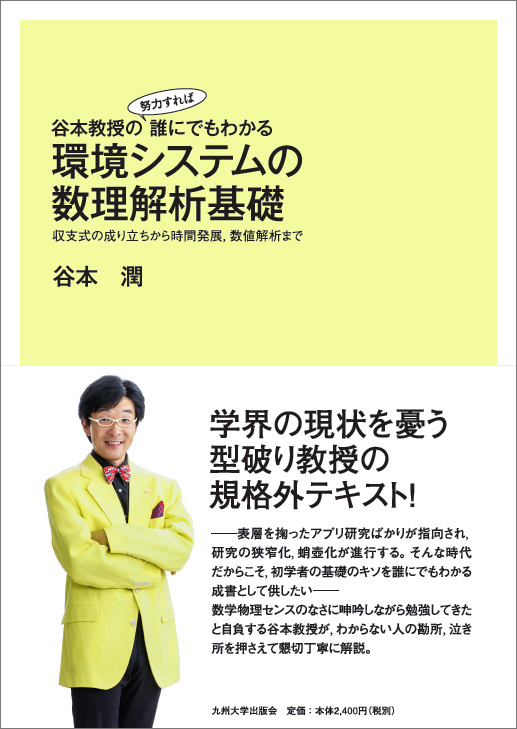

谷本教授の(努力すれば)誰にでもわかる環境システムの数理解析基礎

- 定価 2,640円(税率10%時の消費税相当額を含む)

環境システムとは伝熱,流体,数理ゲーム・・・時間と空間の関数で与えられるシステム一般を意味する。本書ではその時間発展するシステムのダイナミクスを,可能であれば演繹的に,不可能であるなら数値的に解析するための基礎をきわめて平易に解説することを目的としている。 まず,冒頭で環境システムとは何かを論じている。 次に,線形システムの解析について多くのページを割いて懇切丁寧に説明している。すなわち,非定常熱伝導を事例に取り上げ,線形システムのデイナミクスを論じる上できわめて有効なシステム状態方程式の記述...

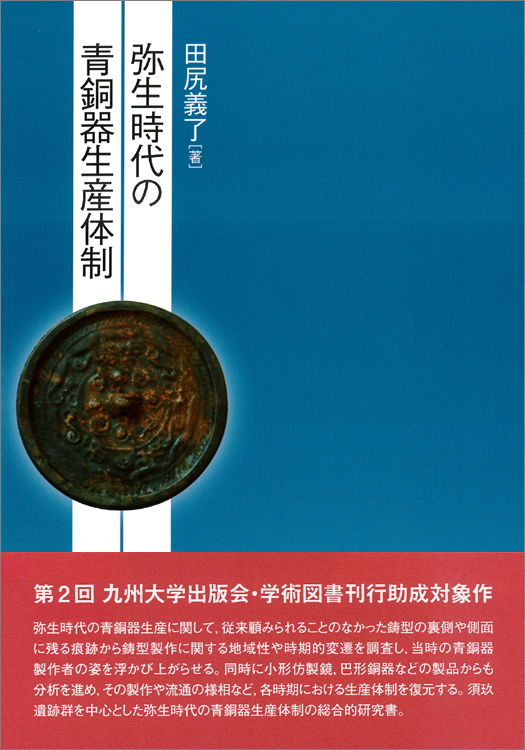

弥生時代の青銅器生産体制

- 定価 8,360円(税率10%時の消費税相当額を含む)

弥生時代に日本列島で初めて青銅器の生産が行われたが,特に北部九州では青銅器生産の証拠となる弥生時代の石製鋳型が多く出土している。これまでの研究の多くは,鋳型に彫り込まれた製品に関心が向けられてきたが,本書では鋳型自体に注目し,鋳型を製作する際に残った加工痕の分析を行い,そこから当時の製作技術や加工方法の類似度の比較を行い,生産体制の復元を試みた。また,鋳型に関する研究とあわせて製品に関する研究も行い,弥生時代の北部九州では珍しい文様が鋳出された青銅器である小形仿製鏡や,形態が複雑な巴形銅器の分析...

![ゲームと情報の経済分析[応用編]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/9784798500843.MAIN-903x1280.jpg)