社会科学

Excelによる経営データ処理[改訂版]

- 定価 1,980円(税率10%時の消費税相当額を含む)

代表的な表計算ソフトであるExcelの基本的な使い方からその応用について,例題をあげながら説明し,表計算ソフトの発想の原点である経営シミュレーションを学ぶ。 (さらに…)

イギリス資本市場の形成と機構

- 〔品 切〕(参考:本体価格 6,000円)

本書は,17世紀末から第1次世界大戦までの220年にわたる,イギリス資本市場の歴史的展開を,市場形成と取引機構の点から,分析した本格的な専門書であり,金融論・金融史研究に不可欠な研究書である。市場形成の点では,国債,運河・鉄道株式市場を,取引機構の点では,証券取引のグローバル化の端緒である裁定取引ネットワークと,そして,ビッグ・バンによって変容を遂げたジョビング・システムを対象とし,現在の証券取引のグローバル化をも視野に入れて分析している。 (さらに…)

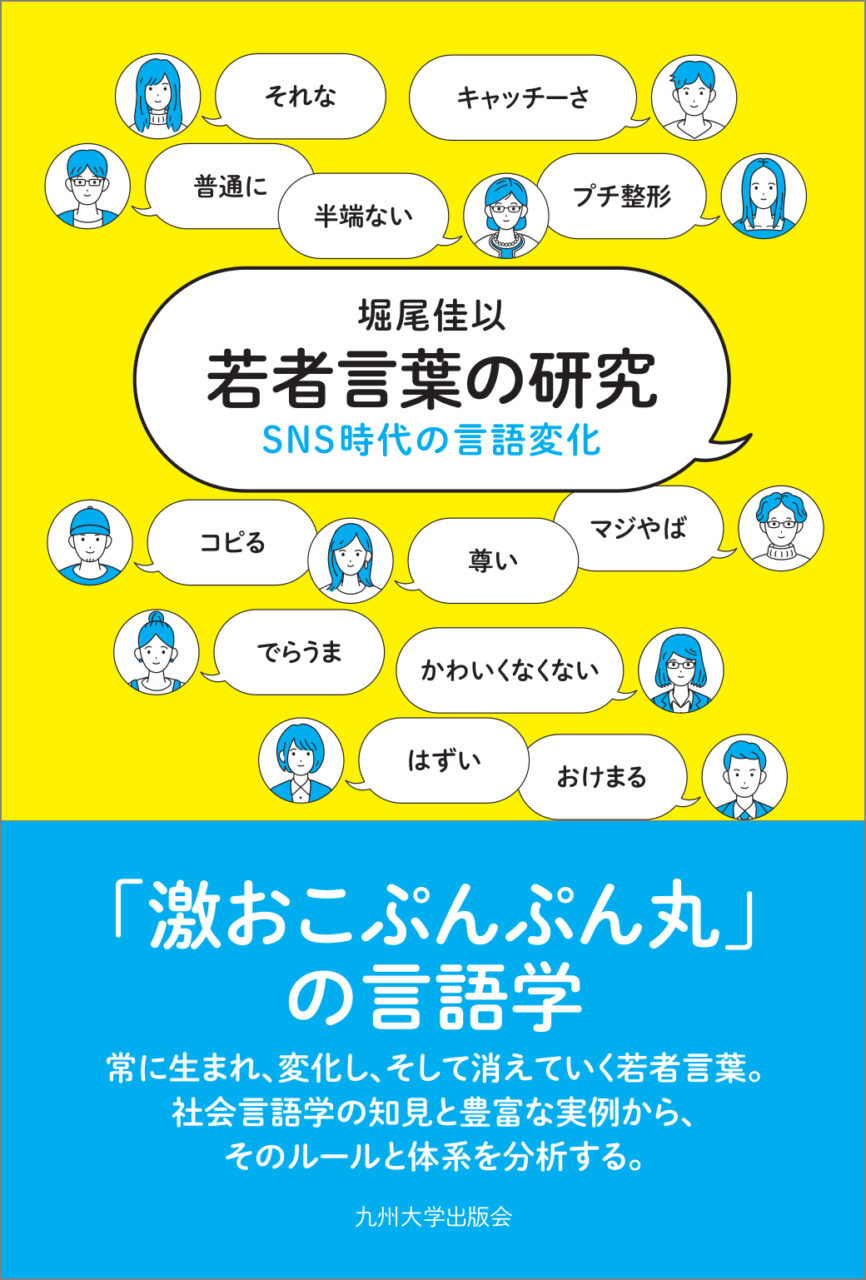

日本民法典と西欧法伝統

- 〔品 切〕(参考:本体価格 8,500円)

日本民法典は,1998年に施行百年を迎えた。その主たる母法であるフランス民法典とドイツ民法典は,それぞれの独自性をもちつつ,ローマ法以来の二千年を超える法伝統の中で編纂されている。本書は,日本民法典の規定や制度の形成とその後の展開をそのような西欧法伝統の中で評価し位置づけることを企図して開催された国際シンポジウムの 成果を纏めたものである。 (さらに…)

台湾アミ族の宗教世界

- 定価 6,270円(税率10%時の消費税相当額を含む)

台湾アミ族では,シカワサイといわれる呪医と,かつて存在した祭祀氏族が,宗教儀礼を司っていた。筆者は,台湾花蓮市近郊の南勢アミ村落で,1991年から92年にかけての予備調査,94年から96年にかけての本調査で得た資料をもとに,アミ族の空間認識が方位性とフラクタル性をもつことを指摘しながら,かつて2種類の宗教的職能者によって構成されていたアミ族の宗教世界を明らかにした。 (さらに…)

責任原理

- 〔品 切〕(参考:本体価格 7,600円)

刑法学および法哲学の碩学アルトゥール・カウフマンが,法存在論の観点から刑事責任の本質に迫りつつ,責任原理の意義と基礎づけを明示し,過失犯,結果的加重犯,客観的処罰条件,量刑,刑罰論,行刑等の諸問題について責任原理に根ざした理論を展開する不朽の名著の完訳。刑法学および法哲学の研究者,さらには法実務家にとり必読の書である。 (さらに…)

現代会計の国際的動向と展望

- 〔品 切〕(参考:本体価格 3,800円)

近年,会計は極めて重要な歴史的転機を迎えている。EC指令を典型とするような会計規範(基準・法令)の国際的調和化という新しい現象が生じており,しかも,このような現象との関連で先進諸国における会計計算と公開制度の内容が変化しつつある。このような会計の現状を明確に把握するため,対象を先進諸国(日本,アメリカ,ドイツ,イギリス)および国際会計とし,それぞれについて,会計理論・会計制度・会計実務という3つの側面から分析を行っている。 (さらに…)

アジア都市政府の比較研究

- 定価 4,180円(税率10%時の消費税相当額を含む)

経済危機を凌ぎきったアジアの潜在力はなお健在である。そのアジアは大都市を経済拠点として新ミレニアムへと飛翔しようとしている。「都市が人々を自由にする」ことでアジアのグローバル化は加速するにちがいない。そのためには都市政府の比較研究とそれに基づく都市機能の"標準化"が不可欠である。本書はかかる観点から敢行された国際的共同研究の成果である。 (さらに…)

Business Associations in Japan and the United States

- 定価 11,000円(税率10%時の消費税相当額を含む)

日本と米国の経済団体に関する比較分析はこれまで皆無に等しい。本書では,日本工業倶楽部,日本経済連盟会,経済団体連合会の流れと,全米製造業者連盟(NAM)の変遷とを社会学的,組織論的観点から論ずる。具体的には,「企業による集団行動」と「経済団体における権威構造」の2点に焦点をあて計量的,非計量的分析の両面から実証的研究を行っている。 (さらに…)

現代のイギリス経済

- 定価 4,180円(税率10%時の消費税相当額を含む)

イギリス経済は1980年代のサッチャー政策によって確かに蘇った。しかし,市場主義の弊害(とくに貧富の差の拡大)という社会経済問題を引き起こしている。 本書は,こうしたイギリス経済の「光」と「影」の部分を捉え,サッチャー政策の意義と限界と,その後のイギリス経済の推移を余すところなく説き明かす。 (さらに…)

旧韓国の教育と日本人

- 〔品 切〕(参考:本体価格 6,800円)

日韓併合(1910年)は一日にして成ったのではない。教育の分野でも日本は,すでに日清戦争(1894―5年)当時から旧韓国の教育行政や学校教育に深く関与し,その延長線上に植民地時代の同化・皇民化教育があったのである。本書は,旧韓国の教育への日本人の関わりを政治家・学務官僚・教員の3側面から追求し,植民地教育準備工作の全体像に接近しようとしたものである。 (さらに…)

![Excelによる経営データ処理[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2022/10/633.gif)

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)