人文科学

『葉隠』の研究

- 定価 3,080円(税率10%時の消費税相当額を含む)

武士道の名著といわれる『葉隠』は、戦国武士の精神をもちつつ徳川太平の世を生きぬかざるをえなかった、側奉公侍の苦悩と悲哀を表現した歴史的文書であった。本書は、『葉隠』の著者山本常朝が、新しく再設定された人生目的のもとで、時代に即応した武士道と奉公人道をどのように構想し実践したかを、さまざまな側面から解き明かすものである。 第一章から第六章では、山本常朝・田代陣基の記述に即した著者自身による『葉隠』の思想的分析・解釈が示される。「死の覚悟」や「死狂い」の主旨と特異性、主君への滅私奉公を軸とする献身道...

創造の技術

- 定価 4,950円(税率10%時の消費税相当額を含む)

本書は古典模倣論の原理と英国におけるその展開を跡付ける試みである。1.キケロの模倣論とイデア論 (Orator):自然の模倣の結晶としてのアート(テクスト)が生まれる。次にモデルとしてそのアートを模倣する、即ちモデルを通じて更にイデアを見る。 しかし、モデルとなるアートに施された技術(技巧、芸術)を解きほぐしてイデア探求の秘密を知ることは容易ではない。模倣論が技術的になる理由の大半がここにあると思われる。2.16世紀アスカムからシュトゥルム、ハーヴェイとカーク、スタニハースト、シドニー、ハリント...

王政復古期シェイクスピア改作戯曲選集

- 定価 6,600円(税率10%時の消費税相当額を含む)

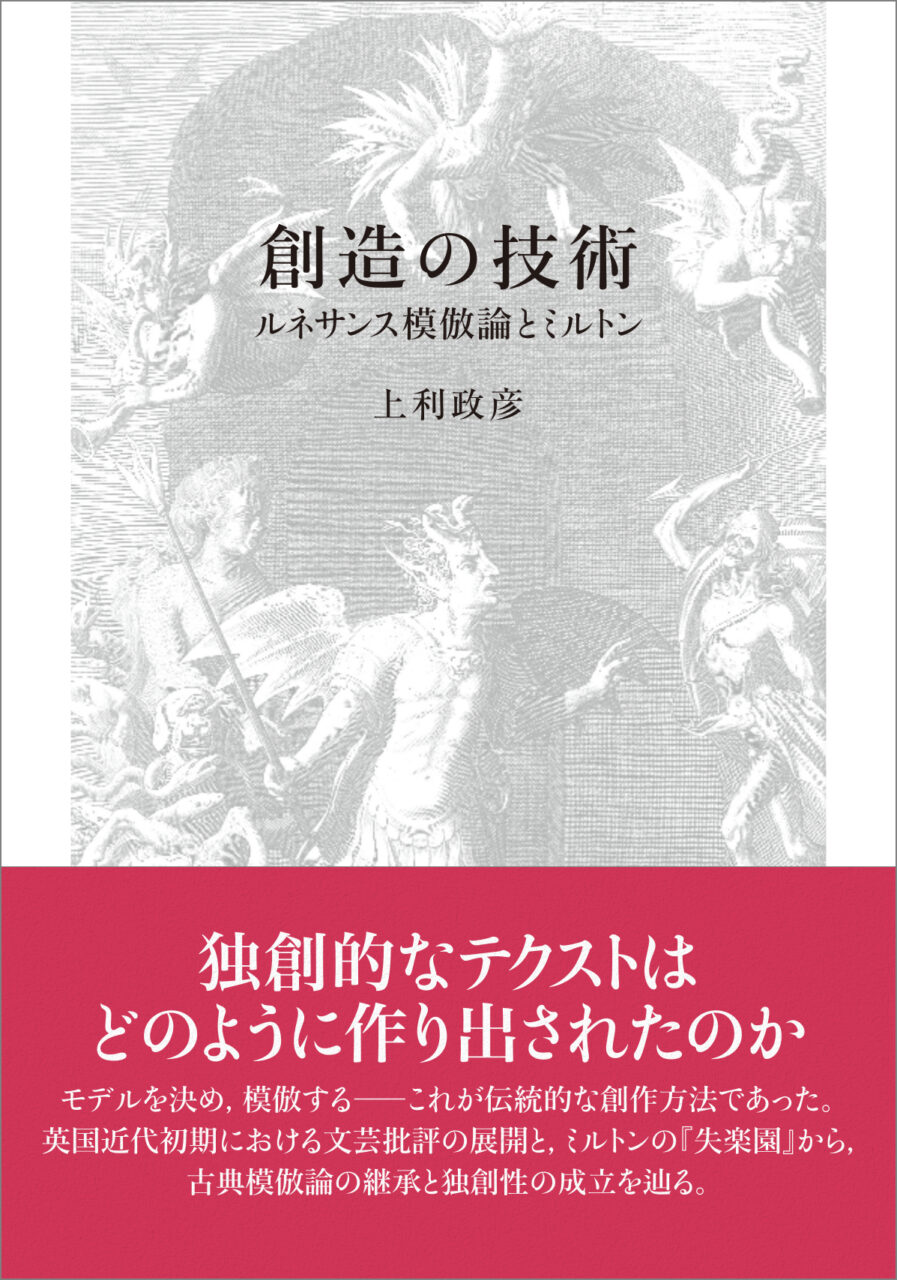

1642年、シェイクスピアの没後30年足らずで勃発した内乱(清教徒革命)によってイギリスにおける商業演劇の伝統は断絶した。それから18年を経て、王政復古を機に再開した劇場では内乱期以前とはまったく異質な演劇が、まったく異質な嗜好を持った観客たちのために上演されるようになる。それまで存在しなかった職業的女優が舞台に登場するようになったのもこの時期のことだった。英文学史上最も悪名高いネイハム・テイトによるハッピーエンド版『リア王』に加え、コリー・シバーによる『リチャード三世』の改作版、ジョン・レイシ...

石器の生産・消費からみた弥生社会

- 定価 6,600円(税率10%時の消費税相当額を含む)

日本列島の歴史において、人類による自然環境の破壊が開始されたのが弥生時代といわれている。「自然資源の獲得」を生業活動の基盤としていた縄文時代から、水田稲作農耕による本格的な「食糧生産」を生業活動の基盤とする弥生時代への変化は、単なる生業の転換のみならず、集団関係や社会構造にも大きな変革をもたらしたと考えられる。生業を支える道具としての石器は、農耕社会に必要不可欠の文化要素であり、鉄器が普及する以前の段階では基幹をなす物資でもあった。そのため弥生社会はこうした石器やその素材となる石材の入手が重要な...

舞台の上の障害者

- 定価 3,520円(税率10%時の消費税相当額を含む)

東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、障害者の表現活動に注目が集まっている。また、こうした活動に対する国や地方自治体などによる支援も手厚くなりつつある。この動向が少なくとも2020年までは継続し、さらにその先にも続いていくことを多くの現場の人々は望んでいるようだ。 しかしこのような急速な振興は、障害者の社会での立ち位置を向上させることに、本当に寄与していると言えるだろうか? むしろ、誰かに対して「障害者」であると名付けて、そこに「感動」や「純粋」といった言説を付け加えることで、「健常者」...

朝鮮後期財政史研究

- 定価 7,700円(税率10%時の消費税相当額を含む)

17世紀以降の朝鮮は、軍事的緊張の下で商品経済が発展し、市場の構造化が進んだ。本書は、対軍事財政と対商業政策の両側面から朝鮮後期の経済的成熟を検証し、好戦的で侵略的な近代国民経済とは異なる前近代型「国民経済」形成への可能性を展望するものである。〔軍事政策〕日本や清国の再侵略に備えるため、朝鮮政府は大量の倭銅買い付けや大砲の鋳造に励んだ。壬辰倭乱の経験から、大砲や火縄銃は射程距離の長いものが貴ばれた。加えて、軍用布として強靱な綿布が中国より輸入されたが、平和が続くとソウルの兵士は絹を愛用するように...

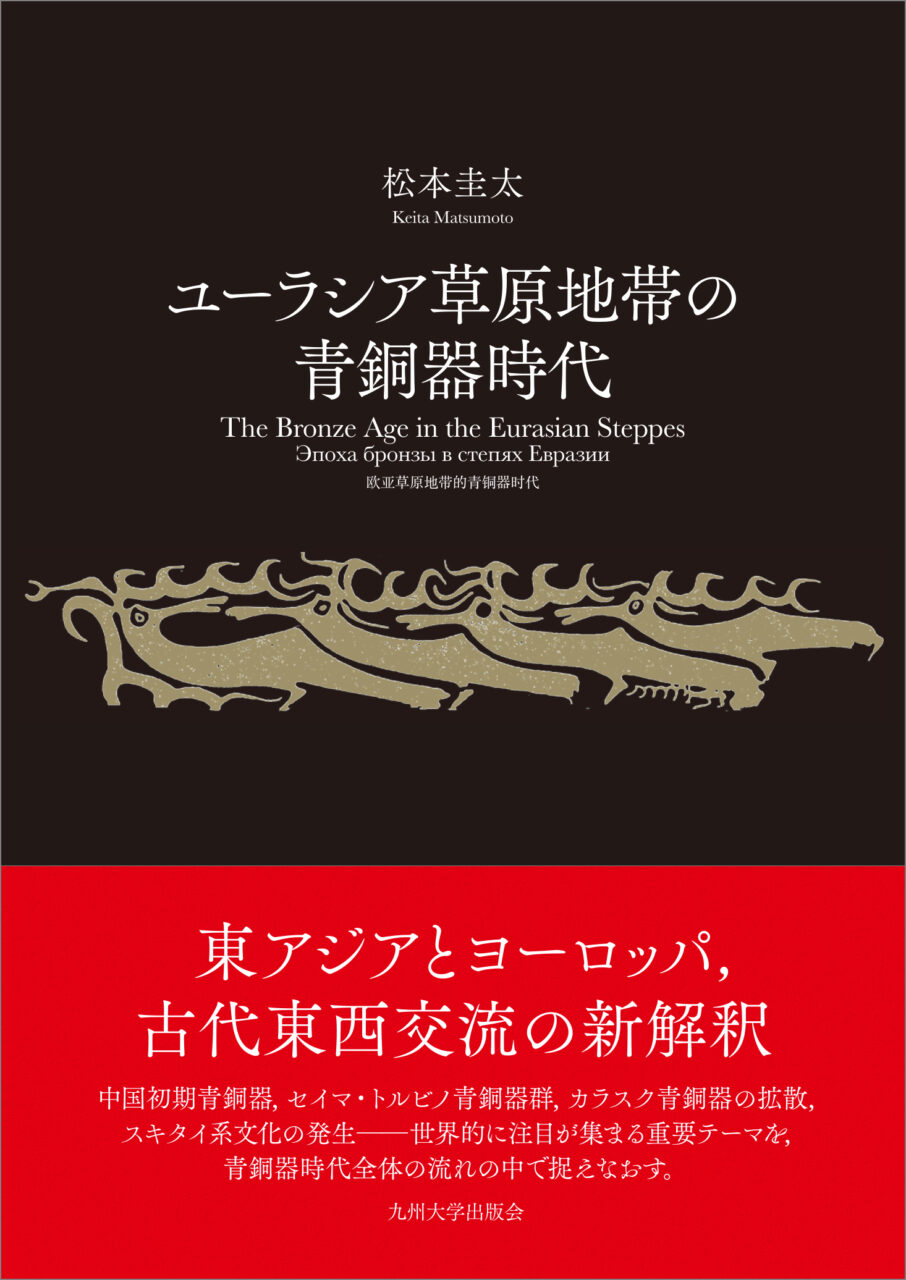

ユーラシア草原地帯の青銅器時代

- 定価 9,020円(税率10%時の消費税相当額を含む)

遠古の東アジアとヨーロッパはどのような関係にあったのだろうか 両地域をつなぐ位置にあるユーラシア草原地帯では、広範囲にわたる交流や大規模な移動が、歴史上つとに指摘されるところであった。しかしながら、草原地帯において、それぞれの交流がどのような歴史的意義をもっていたかが語られることは稀であった。本書はこの点に注目し、ユーラシア草原地帯の東部を中心とする中国・モンゴル・ロシアの現地(青銅器)資料を世界で初めて統計的に分析。前11世紀頃、スキタイ系文化出現の直前に、交流そのものの性質が大きく変化した...

ブッククラブと民族主義

- 定価 8,140円(税率10%時の消費税相当額を含む)

会員制の廉価書籍販売組織であるブッククラブは、ドイツにおいて1920年代から1980年代にかけて大きな発展を遂げ、本を買って読む習慣が社会の広い層に普及する読書の民主化に多大な貢献をなした。しかし一方で、民族主義的な思想の普及のために利用され、ドイツの右傾化とナチス政権の成立に大きく寄与した。本書は、そのような二面性を有するドイツのブッククラブに関する、わが国初の本格的な論考である。第1部では、ドイツにおけるブッククラブの発展全体をテーマとし、第1章でワイマール共和国時代の隆昌、経済的・内容的特...

近世西海捕鯨業の史的展開

- 定価 4,400円(税率10%時の消費税相当額を含む)

近世の巨大産業のひとつである捕鯨。平戸藩益冨家はその近世捕鯨業において国内最大の鯨組主であった。本書では様々な史料をもとに、鯨商品の流通状況、鯨漁師たちを統括する同族団制度、捕鯨業の資金構成など多角的視点からその経営を分析している。 (さらに…)

ユーゲントシュティルからドイツ工作連盟へ

- 定価 5,940円(税率10%時の消費税相当額を含む)

アーツ・アンド・クラフツ運動からバウハウスへ至る、モダンデザインの系譜に連なるドイツの美術工芸運動。本書では、19世紀末から20世紀初頭のドイツにおいて相次いで設立された「工房」によるデザイン運動に焦点を当てる。 特にミュンヘン手工芸連合工房やドイツ工房などの代表的な工房を取り上げ、その具体的な活動を、理念、運営などの諸側面と教育の2つの観点から論じ、これらの工房がドイツ近代の美術工芸運動において、いかなる役割を果たしたのかを考察する。 (さらに…)

![液体ロケットの構造システム設計[改訂版]](https://kup.or.jp/wp-content/uploads/2023/09/4e94ffb64b992b62fa1fd7b0c45e4efe-902x1280.jpg)