人文科学

モダニズムの政治学

- 定価 4,180円(税率10%時の消費税相当額を含む)

モダニズム,アヴァンギャルド芸術,メディア,映画,商業アート,カルチュラル・スタディーズを,碩学ウィリアムズがつなぐ。本書は,これらをつなぐことで見えてくる20世紀の壮大な文化史であり,21世紀の新しい知の可能性を開く。本邦初訳となるウィリアムズの80年代の決定的論集。 (さらに…)

地方統治体制の形成と士族反乱

- 定価 6,820円(税率10%時の消費税相当額を含む)

廃藩置県から三新法制定に至る時期は,明治国家の形成期にあたり,旧藩政支配の要素を解体し,中央政府の政策を府県に貫徹させることが国家的課題となっていた。「難治県」―士族反乱―中央集権的な統治体制の形成という過程をたどり,この時期の政治状況の一典型を成した佐賀県の統治体制の形成過程とその特徴を検討することで,明治期における国家形成の特質に迫る。 (さらに…)

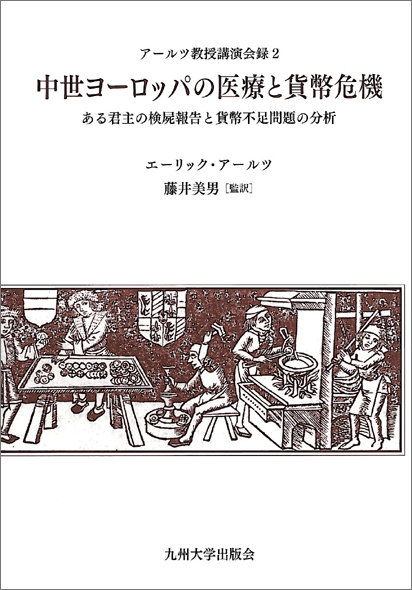

中世ヨーロッパの医療と貨幣危機

- 定価 2,640円(税率10%時の消費税相当額を含む)

本書は,2009年4月に九州大学で行われたエーリック・アールツ教授(レウヴェン大学)による訪日二度目の講演会録である。第1章は,若きブラバント公が1430年夏に急死した原因を追究する異色の社会史的論考である。第2章は,中世後期ヨーロッパの危機を貴金属貨幣の不足という視点から考察する。いずれも,検屍解剖書や会計簿,造幣所データなど膨大な史料にもとづく緻密な論証である。 (さらに…)

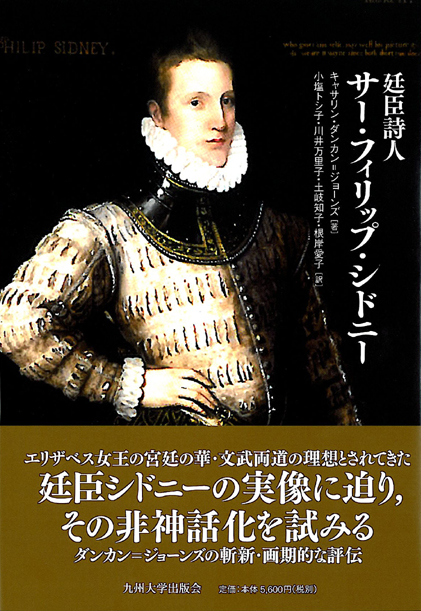

廷臣詩人 サー・フィリップ・シドニー

- 定価 6,160円(税率10%時の消費税相当額を含む)

エリザベス女王の宮廷にあって文武両道の華・理想の廷臣とされてきたシドニーの実像に迫り,その非神話化を試みる。エリザベス朝期の文学評論で定評のあるダンカン=ジョーンズ女史による斬新で画期的な評伝。 (さらに…)

トテル詩選集 歌とソネット 1557

- 定価 7,260円(税率10%時の消費税相当額を含む)

Edward Arberが出版したTottel's Miscellany(1870)の名称で知られるSONGES AND SONETTES(1557)『歌とソネット』は,出版以後よく読まれ,シェイクスピアもこの詩選集により英詩に初めて接したと言われる。英文学史上初めてソネットと無韻詩が発表され,詩の言語としての英語の自立が宣言されたことで不朽の名を残す。また,学者詩人ニコラス・グリモールドの詩が,再版では10篇に減らされ以後読まれなくなるが,初版では40篇が印刷されていることも重要である。 ト...

語彙化と言語変化

- 定価 6,600円(税率10%時の消費税相当額を含む)

本書はトラウゴットとブリントン共著によるLexicalization and Language Change(Cambridge University Press 2005)の翻訳である。原著は,文法化と語彙化の類似点・相違点を明確にした上で,英語における語彙化の具体例を提示し,最後に語彙化研究の今後を展望する。言語学におけるむずかしい術語には,訳者による注も施されており,語彙化研究を志す研究者にとって必携の書である。 (さらに…)

English Immersion in Japan

- 定価 3,740円(税率10%時の消費税相当額を含む)

これまで英語イマージョン教育があまり日本で浸透しなかった背景には,いくつかの理由が考えられる。最も大きな理由としてあげられるのは,イマージョン教育に対する社会全般の誤まった思い込みである。例えば,第2言語の習熟には,どうしても第1言語習得が犠牲になってしまうとか,言語能力以外に関して言えば,文化的アイデンティティを形成する上でも悪い影響を与えてしまう等という思い込みがあったようである。 本書では,日本の公立の中学生が,実際どの程度このような批判から影響を受けているかを詳細に報告している。アクシ...

アキテーヌ公 ギヨーム九世

- 定価 3,520円(税率10%時の消費税相当額を含む)

高い身分にありながら奔放に生き,非常に個性的であったといわれるアキテーヌ公ギヨーム九世。中世南仏文学の担い手であったトルバドゥール(吟遊詩人)の祖とされる彼は,それまでの女性観を変革し,女性を対等な人間として扱う新しい愛の理想を発見した先駆者でもあった。現存する11篇の詩作品とその解説,またその生涯や言語の分析を通し,その人物像を浮き彫りにする。 (さらに…)

生命という価値

- 定価 4,180円(税率10%時の消費税相当額を含む)

熊本大学生命倫理論集第3巻のテーマは「生命の価値」そのものである。生命倫理が前提とする生命という価値についての根本的問いかけに,哲学,倫理学,法学,医学,脳科学,生物学等の様々な分野の専門家が本気で取り組み,学問の境界を越えた議論を展開する。 (さらに…)

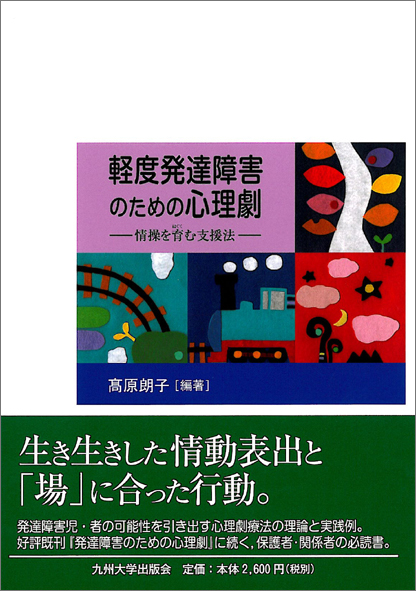

軽度発達障害のための心理劇

- 定価 2,860円(税率10%時の消費税相当額を含む)

特別支援教育や発達障害者支援法などにより,その支援の在り方が模索されている軽度発達障害者。本著では,彼らの情操を豊かにはぐくみ,社会性の向上を促すために活用できる心理劇の理論と技法を紹介する。さらに前著(『発達障害のための心理劇 想いから現に 』)よりも幅広く,就学前から成人まで様々なフィールドでの心理劇及び心理劇的方法の実際を紹介し,その技法や考え方を読者に提案する。教育・福祉・医療関係者や家族など,多くの彼らに関わる人たちにとって有用な一冊である。 (さらに…)